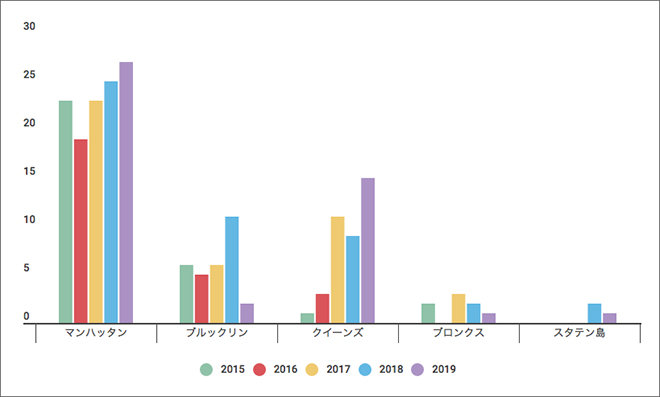

ニューヨーク市内で新しいホテルのオープンが相次いでいる。

2015年時点で市内には696件のホテル (107,000室) が営業していたとされているが、その後新規オープンが続き、2017年10月時点では、ホテル数はおよそ785件、 部屋数は115,000室に達したと考えられている。

1年半ぶりの起稿。テーマは“HOTELと都市“です。日本でも異業種からの参入が増え、新しい展開をみせていますが、NYでは? データとともに解析します。

ブルックリンはというと、ダウンタウンやウィリアムズバーグからグリーンポイントにかけて、そしてクイーンズではロング・アイランド・シティのほかにジャマイカでもホテルがオープンしている。

ロング・アイランド・シティは、マンハッタンのミッドタウンまでイースト・リバーを超えてすぐの場所にあり、マンハッタンよりも手頃な宿泊料金に設定されている。さらには部屋から川の向こうにマンハッタンの眺めを楽しむことができる。マンハッタンに滞在していたら目にすることができない贅沢だ。JFK空港行きのエアトレインが発着するジャマイカは、空港と市街地との両方へのアクセスの良さからホテルができているようだ。

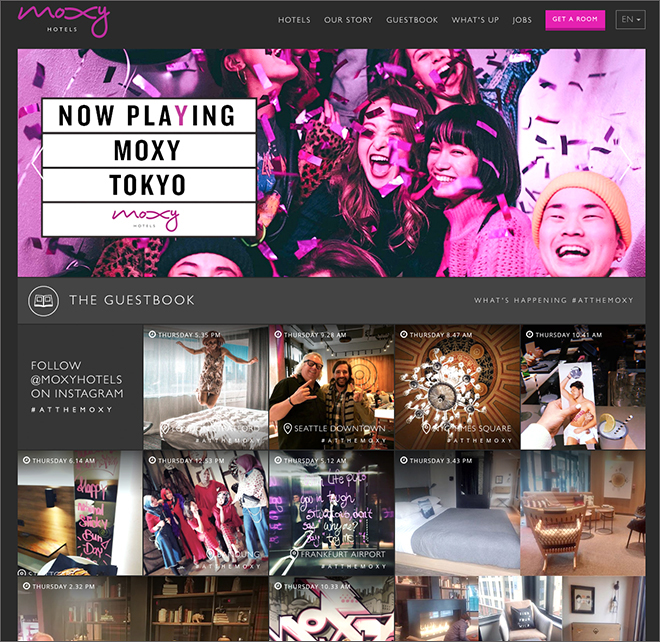

ホテル数が急速に増えていることから、ニューヨークのホテル需給は緩和すると予想されている。激化する競争に生き残るためのカギは、差別化にあるようだ。

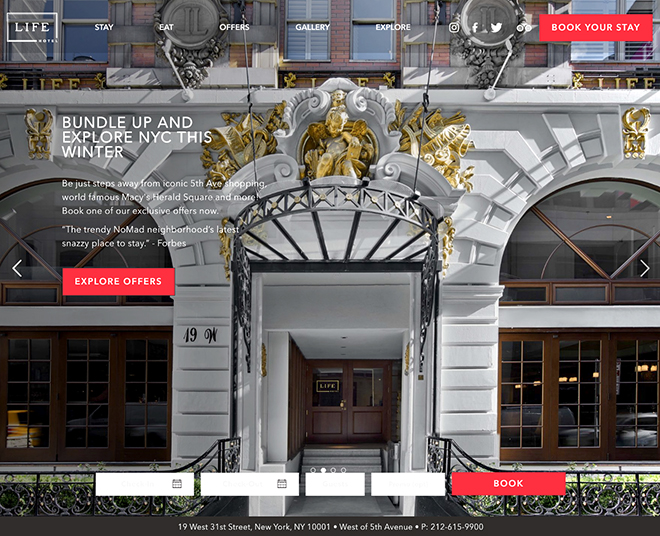

ニューヨーク市シティ・プランニングのレポートによると、市内のホテルの部屋数のおよそ38%は独立系のホテルだという。チェルシーにあるハイライン・ホテル (http://thehighlinehotel.com/)、ミッドタウンのルーズヴェルト・ホテル (http://www.theroosevelthotel.com/)、ロジャー・スミス (https://www.rogersmith.com)、ブルックリンのウィリアムズバーグのウィリアム・ヴェイル (https://www.thewilliamvale.com/) などが独立系に相当する。

これらのホテルは全国展開する大手ブランドとは提携していない。戦略的な選択だ。

市内に43,600室あるとされる独立系ホテルの部屋のうち、49%は広義のハイエンドに属し、エコノミーのセグメントに相当する部屋数はその28%にすぎない。独立系のホテルがハイエンドをターゲットとしていて、独立系であること (大手ブランドの一部ではないこと) を高付加価値化に利用していることがわかる。実際に、大手を避けて、独立系のホテルでの宿泊を選ぶ人は増えている。

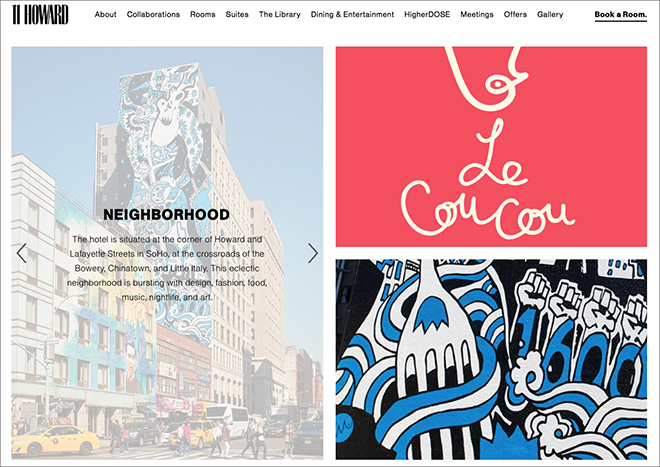

独立系のホテルは、マンハッタンではダウンタウン、ブルックリンの一部、クイーンズのロング・アイランド・シティなどでオープンしている。典型的な観光地ではない場所の選定がその価値の欠かせない一部であり、ハイエンドのイメージとロケーションが分かちがたく結びついていることがわかる。ロケーションはそのブランドの一部といってもいい。

身体を使って働く人はオフィスで働く人とは物の考え方が違うのだという。 10年ほど前だったか、ニューヨークやカリフォルニアの大都市に住むプロフェッショナルと対比して、内陸部に暮らす労働者たちを生産性に欠ける怠け者だとする当時の風潮に逆行したその主張はひときわ際立っていた。 そもそも誰もがオフィス職を望んでいるわけではないのに、それが成功や幸福の同義だと思いこんでいることが、なにより世間知らずのエリート思考なのだという指摘に感心させられたものだ。 今になってみると、それは早すぎる予言めいてもいた。米国英国ではオフィス職よりも手工職を指向する若い人たちが増えていて、メディアは早速ホワイト・カラーからブルー・カラーへの「カラー・フリッピング」だと伝えているが、まずはホワイト・カラーとはなになのか、そこから始める必要がある。 チャールズ・ライト・ミルズによる「ホワイト・カラー」は、その表題が示す通り、ホワイト・カラーのスタディである。 戦後期に至る米国の職場をもとにした1951年の著書は、今となっては百年近く前の観察になるものの、色褪せるどころか、その洞察はいよいよ説得力を増しているように思われる。19世紀の名残りが視界から退きつつ、そこに入れ替わるようにして新種の労働階級が台頭していたことが、この社会学者の関心をひいたのかもしれない。 ライト・ミルズによると、ホワイト・カラーとは、自らが生産することはなく、その代わりにマネーや人、そして書類を扱う人たちのことである。今日ならそこに数字やパワーポイントなどが含まれることになるだろう。生産そのものには関わらず、生産者の組織化、その人間関係の調整、生産物が消費者の手に渡るまでの過程に携わる人たちがホワイト・カラーである。 資本の集中とともに大企業化が進んでいたことが背景にあった。19世紀には大方の人が自営業者だったが、20世紀にその数は大きく減り、特に大都市では、より多くの人たちがより少数の大企業に勤めるようになっていた。専門職についても、たとえば医者や弁護士は、以前は個人事務所や医院を構える自由業者だったものだが、大事務所や病院の従業員として働くようになっていた。 大企業のホワイト・カラー職の手順や範囲は予め決められていて、定められた通りにやっていくことが求められる。19世紀の職人や小企業家たちが、仕事の規模から料金の設定まで、自分の働き方や条件を自ら決めたのとは対照的である。 専門化と規格化が進んだ大企業では、一従業員に事業全体を見渡すことはできない。そればかりか自分でなんとかしようとしたりする「19世紀的な企業家根性」はかえって組織を非効率にするのである。自主性はわずかな上層部に集中し、それより下では自主的な判断は必要とされず、個人としての自由と知性は剥奪されるが、まさにそのことによって組織全体は合理化されるのである。 19世紀の企業家群を「貪欲で侵略的な生き物」と評したメルヴィルの一節を引いて、20世紀には個人としては貪欲でも侵略的でもないが、貪欲かつ侵略的な組織に動かされるホワイト・カラーが現れたとライト・ミルズは記している。そこに無数の小企業が割拠した19世紀のより自由主義的・自由市場的だった経済のありようを垣間見ることも不可能ではない。 ライト・ミルズの観察は多岐にわたるもので、すべてをここで網羅することはとてもできないが、そこに通底しているのは、ホワイト・カラーが生活と仕事の分離をもたらしたことである。農業は言うまでもなく、パン職人や食料品店の店主、あるいは床屋のようなビジネスであっても、小企業家にとっては、多かれ少なかれ働くことはすなわち生活であり、仕事と生活が分かちがたく結びついていた。それはまさに生業だった。 しかし生産から切り離されたホワイト・カラーは、仕事と生活の間に関係をとり結ぶことが難しい。そもそも他人の会社のために働く雇われの身である。間接的にではあるが、仕事を生活に結びつけるものがあるとしたら収入である。彼らにとって仕事とは何より収入源のことである。 働くことが目的ではなく手段であるなら、その実際の仕事の充足よりも、収入で手に入れる娯楽の方に楽しみを見出すのは当然である。仕事は我慢するものと割り切り、それが買うことのできる消費と娯楽の大きさによって仕事の良し悪しを判断する。会社名や肩書きなどの所属に付随する権力と地位への捩れた愛着も、冒頭で引いた者の言い方を借りれば「履歴書のために生きる」のも、それと同じことである。 かつての小企業家たちは資産よりも生活における自らの決定権を求めたものだがと首をひねりつつ、それを喜々として手放して、収入のために屈託なく働くホワイト・カラーを「陽気なロボット」とライト・ミルズは評した。 ホワイト・カラーが働くことを生活から分離したとしたら、働くことを消費に直結したのはヤッピーである。 1970年代が終わりにさしかかる頃、大学を出た若い人たちがニューヨークなどの大都市に向かい始めていた。多くの企業がニューヨークを離れ、市内の製造業の仕事が徐々に姿を消し、人口を大きく失った1970年代が終わろうとする時期のことである。 死んだと思われた大都市に、高学歴の若者が郊外から戻り始めた。その中心的役割を果たした人たちを「ヤッピー」として初めて雑誌がとりあげたのは1980年のことだった。若いプロフェッショナルの流入と大都市の再生が結びつけられて語られたことは、その20-30年後に大都市を席巻することになるジェントリフィケーションを予告するようでもあった。 今日では死語といっていいヤッピーはyoung urban professionalsから派生した呼称として、特定の職種や働き方を指すものというより、その関心はもっぱらライフスタイルに集まった。アルマーニを着て飲み物はペリエ。生活をブランド物で固めて大都市で暮らす若い特定層を新種のトライブとして提示したことは、ホワイト・カラーのイメージに少なくない影響を与えたようだ。 キャリア、成功、マネーを追いかける上昇志向の法律家や投資界の者などホワイト・カラーの若き野心家たちは、金銭と物質的豊かさを謳歌し、その優越性を躊躇せず誇示した 。「強欲は善である」。誰かを指して「ヤッピー」というとき、そこに少なからず侮蔑の含みがあることは誰もが知るところである。そうしたヤッピーたちの奔放さは貪欲で侵略的であったかもしれないが、19世紀の小企業家のように、自分の生き方を自分で決める裁量はなく、もはや働くことと生活の関係が問われることはなくなっていた。 コスモポリタンな洗練性を主張したヤッピーだが、それは外国風のものにとびつくことを意味した。米国民のフィットネス熱に火を点けたのもヤッピーだった。社会学者よりもメディアが目をつけたのは当然である。当時のニューヨークのポピュラー文化に登場したのがドナルド・トランプだった。ただの大卒ではなく、修士号や博士号などの上級学位—なかでもMBA—が所得と密接に結びついたのもこの時期である。 文化現象というべきヤッピーだったが、当時の経済にぴったりと符合していた。1980年代はサーヴィス産業の隆盛期にあたり、製造業はニューヨークを離れたものの、代わりに広告、通信、出版などの産業が集中した。もうひとつの先導役はグローバル化である。多国籍企業が次の新たなモデルとして注目され、企業の生産が国際化することで、その複雑化する活動を管理調整することが必要になった。それを専門に請負う金融サーヴィス、会計、コンサルティングなどを総称する「生産者サーヴィス」が急速に成長していた。 主従が入れ替わるようにして、生産を支援するビジネスの周りに経済と大都市が再編成されようとしていた時期である。生産者サーヴィス企業が集中するニューヨークやロンドンのような世界でも少数の大都市は「グローバル都市」として注目を集め、都市モデルの合言葉として一時代を画すことになった。ニューヨークは常に金融の街ではあったが、ウォール街がニューヨーク経済の中心に深く埋め込まれたのはこの時期である。 破綻寸前だった市にとっては救いの手である。個人所得税が税収における重要度を増したことで、市の政策はいかにして豊かな者を喜ばせ、そして集めるのかへと向かうことになる。ここ20年でも「アメニティ」、「クリエイティヴ」、「イノベーション」がもてはやされては忘れられたが、聞こえのいい言葉の向こうにある考えはどれも同じではなかったか。 もうひとつつけ加えると、ヤッピーが従来の枠組みには収まりきらない政治観をもっていたことがあらためて指摘されている。彼らは中絶や同性愛には賛同し熱心に支持したが、セイフティ・ネットなど社会福祉には反対で、連邦政府の支出削減を支持した。簡単にいえば、前者についてはリベラル、後者については保守的ということになる。そこにマイノリティや低所得者層を中心としたリベラルの民主党が、ウォール街やプロフェッショナル階級を支持基盤とする文化リベラルに宗旨替えした契機をみることもできるし、新自由主義の入口をみることも可能だろう。初のヤッピー大統領となるビル・クリントンが選出されたのは1992年のことである。 ヤッピーの語源にはもうひとつの説がある。young upwardly-mobile professionalsの略だというもので、社会の階段を上る若きプロフェッショナルのことである。ただ、その呼称は今日の若いホワイト・カラーの現実を伝えるには相応しいものとはいえなくなった。 近年の若い人たちは多くが大学を出ても定職に就くことができずにいて、修士号を取得したのちに学んだこととは何の関係もない幾つもの雑多なバイトをかけもちしたり、米国では健康保険が雇用と結びついているために、保険目的で全く関心もなければ嫌悪さえしている仕事に仕方なく就き、そうして得た収入が手に追えない高騰を続ける家賃や「一杯9ドルのコーヒー」に消えていくのが、大都市に住む今日の若い高学歴者の実情である。 たしかに不遇の若年層だが、面白いなと思っているのは、もはや企業で働くよりも、自分で商売をする方がリスクが少ないと考える人たちが出てきていることである。大企業に入社したところで解雇は運と時間の問題。いざ職を得てもマウスやキーボードの動きのひとつひとつが監視されかねない職場で、何のためになるのかわからない仕事に鬱屈した日々を過ごすくらいなら、自営の方が良い、少なくとも自衛策として良くはないかとの考えらしい。 実のところ、ホワイト・カラー職を辞めて飲食業を始めるのはよく聞くことである。息子が大学をやめて見習いシェフに転身したと知己の弁護士にどこか嬉しそうに言われたことがあった。飲食業は実入りが大きいことで知られる商売ではない。それでもあらゆることについて自分で判断できるし、そうすることを求められる。たいていは無給で始めて大変な労力を要するが、苦労に値するという人が多い。なにより事業主であり生産者である。コーヒーショップを始める人が少なくないが、それは働くことと生活を再び結びつけようとしているようにも思えるのである。 今日の高学歴者は、ときに高給職や社会の階段を上ることをそもそも求めていないようにさえみえる。いわゆるX世代 (概ね1965年から1970年代生まれ) は新自由主義に心身を投じて梯子を外されたのだという人があった。大都市は生産性信者の巣窟になろうとしていて、信じられるのはマネーと自分の能力だけの個人主義。デモや運動などバカのやること、そんな閑があるなら目の前の経済活動に専心せよとの教えを抜け出せない前世代をよそめに、今の世代はコレクティヴな行動へと向かっている。 小売企業や教育機関をはじめとする多くの職場で、従業員が雇用主の慣行や諸権利の改善を求めてストライキを行ったり、組合化を求める運動が広がっているが、その組織化を先導しているのは大学を出た若い人たちである。それこそ「カラー・フリッピング」とでもいうように、かつてブルー・カラーの領域と考えられていたことを若いホワイト・カラーとその予備軍が率先している。あきらかに彼らにとって、仕事はただの収入源ではなく、雇用主にそれ以上のものを求め、それ以外のことを主張している。 また別の例として、音楽ストリーミングのサーヴィスをやめる人たちが増えていることを考えてみてもいい。音楽好きの人たちを中心に、企業の都合やアルゴリズムで音楽を与えられることを拒み、自分の直感で気に入る音楽を見つけて、レコードやカセットをオフラインで聞く人たちが少しずつ増えている。 ストリーミング企業のビジネスモデルや疑わしい資本関係を指摘する声もあるが、それよりも音楽を楽しむことを自分の手中におさめて、より意図的に音楽を深く聴こうとする試みといえる。無自覚にぼんやりとサーヴィスを使い続け、自分の好みや音楽体験を企業に外注していることを恥ずかしく思うという考えには、前のめりの正義感や暑苦しいイデオロギーよりも、奥行きを失った「コンテンツ」を自分の意志で断ち、自分の納得のできるやり方でその音楽をつくったアーチストと関わり合う必然的な方法にみえる。それをレトロやノスタルジーというのは見当違いである。 もちろん誰もがそうしているわけではない。世の中の大半の人は便利で安価なストリーミングを利用し続けるだろう。大テクノロジー企業のプロダクトを喜んで買い、大企業に勤めたい人はたくさんいるはずである。しかし、こうした志向性の最前線が大都市に住む若いホワイト・カラーとその予備軍であることに、新たな兆しを見ることもできるかもしれない。米国の大都市に現れ始めている社会主義を主張する市長たちを最も熱心に支持するのはこうした層である。VCが投資しないことにも価値はあり、金儲けやキャリアにならないことにも賛辞を送り称えようという人が大都市の市長に選出されるのをみると、生産と生活の結びつきを再考しようとする人たちは意外と少なくないようである。 もうひとつ興味深いのは、近年ビジネス界で、MBAをCEOにするなという声を聞くようになったこと。エンジニアやデザイナーなど、その事業に欠かせない経歴を欠くCEOを外部から就任させる企業が増えていることへの警告である。 2024年にナイキは業績の低迷によるCEOの交替を発表した。コンサルティング会社のベインからeBayを経て就任したCEOに対しては、社内外からスニーカーを知らないCEOという指摘があったようだ。そのためかどうか明らかではないが、後任に任命された新CEOは、ナイキでインターンから始めて、長年勤務を続けたのちにマネジメントの一人になった生え抜きである。 スニーカーを知らなくても数字や経営手法を知っていればいいということなのかもしれないが、数字型CEOの困ったことのひとつは、目先の数字が改善することなのだという。しかし事業の機微や生産を知らないCEOは長期的なヴィジョンを欠き、リスクを避けて開発を怠りがちで、いずれ活力を損なうことになるという。 アプリケーションを開発する企業のマネジメントにそのプロダクトを自分では全く利用しない人が就いていたり、ジャーナリズムを知らず自社記事を読まない人がメディアのマネジメントをしているといった話は少なくないらしい。地下鉄やバスを利用しない人が公共交通機関の方針を決めるようなものである。業績が低迷しているスターバックスで働くあるバリスタが、ビジネスの状態を誰よりも知る顧客とバリスタがいる店舗を訪れることはせず、スプレッドシートを相手に打ち合わせのバブルに暮らすマネジメントに苦言にも似た言葉を残していたことが印象的だった。傍目にはバリスタの方が自分事としてビジネスを真剣に考えているように思えてくる。 もっともそれは特定のCEOの問題ではないのだろう。それは百年近く前から指摘されていたことである。官僚制組織である大企業に不可避の帰結であり、生産から遠く離れたホワイト・カラー思考が辿り着く必然的な到達点のように思える。 (おわり)

yoshiさん