最近ファッション・アート界隈で本への熱が高まっている。2022年には歌手のDua Lipaが本に関するニュースレター「Service 95」をローンチし、今やポッドキャスト、イベントにまで発展。2025年3月にはMiu Miu(ミュウミュウ)が文芸クラブを設立し、詩や散文のライブパフォーマンスを開催した。#BookTokというハッシュタグで繋がるオンラインコミュニティも世界各地で形成されている。

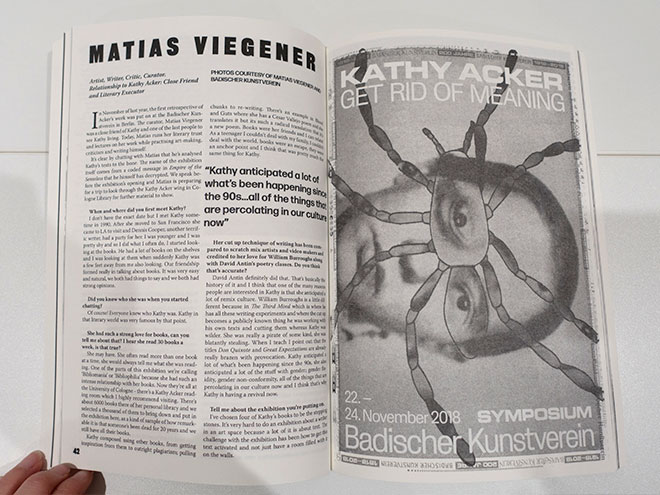

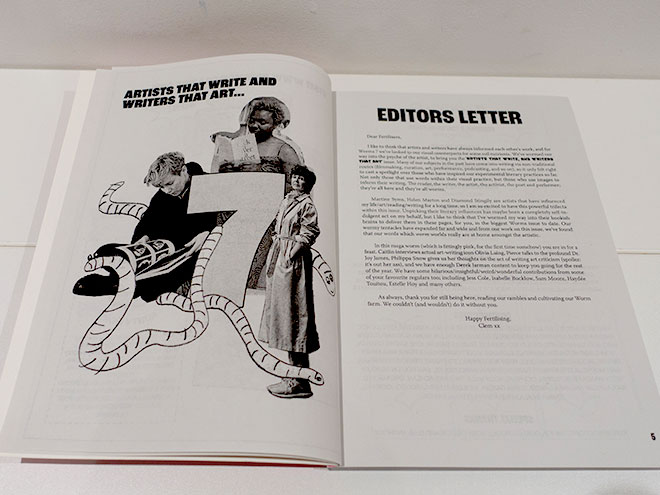

その中でも最近ロンドンのアートブック書店でよく見かける雑誌が『Worms(ワームス)』だ。『Worms』は「実験的でインディペンデントな作家たちの声を広めること」を掲げるロンドン発の文芸スタイル雑誌であり、出版社でもある。年2回の雑誌発行の他に、書籍の出版やライティングワークショップを手がけ、ポッドキャストの配信や、アートギャラリーでのブッククラブを月1回ペースで行うなど活動的だ。

『Worms』という名前は、Bookworm(本の虫)に由来。確かに雑誌やウェブサイトでは所々にイモムシのイラストが。さらにWormsの文章に散りばめられた、Compost(堆肥)、Fertilisers(肥料)、Topsoil(表土)、Wormhole(虫食い)といった意図的な言葉遊びも世界観を形作る。

イギリスのファッション名門校「Central Saint Martins(セントラル・セント・マーチンズ、以下セントマ)」の学生だったClem MacLeod(クレム・マクリオド)さんが2019年に卒業制作として作った雑誌が始まりで、現在は法人化。

雑誌やグッズのポップなデザインの効果もあり、『DAZED(デイズド)』、『The FACE(ザ・フェイス)』といったファッション雑誌で多数取り上げられるなど、ファッション界でも人気が高まっている。

なぜ芸術大学の学生が文芸についての雑誌を作り、ファッションと文芸の繋がりについてどう考えているのかファウンダーのクレムさんに話を聞いてみた。