高校生の時に大阪のサンケイホールで『邪宗門』というタイトルの演劇があって、すごい衝撃を受けました。それは、劇場内をスモークが立ちこめ、俳優たちがステージからアジテーションをする暴力的で呪術的なステージだった。当時“黒テント”とか“紅テント”とか観たりもしたけど、圧倒的に“天井桟敷”がかっこよかった。天井桟敷は雑誌の平凡パンチに海外公演のグラビアが掲載されていたし、ウッドストックとか同時代の世界につながっている魅力を感じました。

それで、天井桟敷に入りたいと思い高校卒業後すぐに東京に出て来ました。口実は東京芸大をとりあえず受験するということで目白にある「すいどーばた美術学院」でデッサン描いていました。夏頃にちょうど法政大学の学館ホールで『盲人書簡』という本当に何も見えない暗闇の中でマッチの明かりだけで進められる公演を観て、そのときのチラシに劇団員募集の告知があったので入団試験を受けました。仕送りをしてもらった後期の授業料を学校に支払わず生活費にあてていましたね。それが74年の事でした。

当時は、いわゆるサブ・カルチャーは、ロックとかジャズとか映画、舞踏、ダンス、アート、写真、ファッションだとかがみんな今ほど細分化されてなくて、みんないっしょくたになっていた。“天井桟敷”っていう劇団にはそういうものが全部あった。

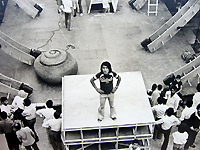

18歳に入団して28歳まで、84年に寺山さんが亡くなって劇団が解散するまで10年間舞台監督をやっていました。今でこそ、日本の劇団が海外で公演したり、海外からアーティストも普通にやってきたりする時代になったけど、当時は海外公演なんかする劇団ってほとんどなかった。僕が最初に海外に行ったのは天井桟敷の『疫病流行記』というアムステルダム公演だけど、羽田から行った覚えがある。1ドル360円の時代でした。

ただ、海外公演ツアーといっても、そんなにかっこいいものじゃなくていわばドサ回り。ギャラなんかなくて食費だけもらっていましたね。でもホテルに泊まって寝るところと食うことだけは保証されていたんで、日本にいるよりは生活は楽でしたね。海外に行くと王室に招待されたり、アーティストなのでゲスト扱いされたりと特別待遇、でも日本に帰ると家賃の滞納が待っていて、三畳一間で風呂なしの生活。劇団からはギャラどころか交通費ももらえない、その上劇団には毎月維持費として5,000円を支払わなくちゃいけない。僕はビル掃除とか大道具のバイトとかやりながらやって暮らしていました。

“天井桟敷”は日本では坊主の白塗りのアングラ集団って思われていたし、一般市民からは煙たがられていましたからね。僕らも確信犯で、当時阿佐ヶ谷一帯で「市街劇」と称して丸3日間、お客さんが地図を持って劇を探すという『ノック』という公演を行い、全身包帯を巻いた男が突然家庭にやってきたというので、新聞の社会面の話題とかになりましたね。寺山さんが亡くなってからですよ、天井桟敷が社会的に認められて伝説化されたのは。

もちろん、何度も劇団を辞めようと思いましたよ。食えないし、このままやっていてもどうすんだと思って。かっこよくいえばアーティスト。でも今風にいえばプータローだしフリーター。30歳過ぎてもやってられるのかっていう話だよね。そんな暮らしをずっと続けられたのは、海外に行って、いろんな国の文化や人に触れることが楽しかったから。当時の経験は、自分にとってものすごく今プラスになっています。アムステルダム(オランダ)、スポレート(イタリア)、ニューヨーク(アメリカ)、ロンドン(イギリス)、パリ(フランス)、ブラッセル(ベルギー)、シラーズ(イラン)本当にいろんなところに行きました。

また海外公演では、ピーター・ブルック、モーリス・ベジャール、ロバート・ウィルソン、太陽劇団、カントールとかそういう世界の第一線のパフォーマーグループと演劇祭でいっしょだったりした。新作を競い合うというような世界のトップのグループと同じ土俵でやっていることが刺激的だった。

84年、寺山さんが亡くなり大阪で『レミング』という公演を最後に、劇団が解散することになりました。28歳の時でした。

「天井桟敷」時代

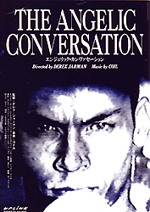

初めて配給したデレク・ジャーマンの

『エンジェリック・カンバセーション』

『エンジェリック・カンバセーション』

デレク・ジャーマンとの出会い

解散後、まずは自分の力を試したかった。できるのは演劇だったので仲間を集め、自分のグループを作ることにした。“アップリンク・シアター”という名前でした。ローリー・アンダーソンとかに影響を受けて、テレビモニターをいつも数10台使う公演でした。『レイン』という公演を中野のplan Bで行った時は、90分間天井から雨が降り続けて、床に水が溜まっていくというもの。最後の方では30センチ以上の水深になりお客さんは椅子が島になり動けなくなる。その雨の中で数10台のテレビが映っているのでちょっと間違えば感電死という今思えば危険な事をやっていました。その後明治学院の教室、原美術館の庭と3回公演をやったんですが、天井桟敷ブランドではなく自力で観客を集める限界を感じてそれ以上続けられませんでした。

その後、山本政志が『ロビンソンの庭』という映画を作るのでプロデューサーをやってくれっていわれてプロデュースを行った。当時ジム・ジャームッシュの『ストレンジャー・パラダイス』を観てそのカメラワークがいいという事で、今では監督ですけどトム・ディチロをカメラマンとして東京に呼んで映画を撮りました。

その後に、自分で配給という仕事をやってみようとデレク・ジャーマンの『エンジェリック・カンバセーション』を輸入しました。

契約金は当時のお金で5,000ドル。1ドル150円の時代だから、75万円ぐらいで権利を買い、吉祥寺バウスシアターで上映しました。天井桟敷での観客の動員方法しか知らないので、ポスターを作り、チラシを撒きまくり、一人で全部やっていましたね。その結果元手はなんとか回収できました。

その次に、デレクの短編作品を上映しようということになり、今の“シネクイント”、パルコのパート3にあった“スペース・パート3”でまとめて上映するので、パルコと取引するには法人でないといけないという事で会社組織にしました。87年のことです。

あのころはまだインターネットもなかったし、海外の映画の情報ってリアルタイムで入ってこなかった。音楽好きや、イギリス好き、ファッション好き、新しいアートフィルムを見たいっていう人たちがダッーと来てくれた。

デレクの作品を次々と配給していくと、もう配給する作品が無くなったので、今度は次に彼が作る映画に出資するようになった、『ザ・ガーデン』『エドワードII』『ヴィトゲンシュタイン』『BLUE』とデレクが亡くなるまで4本の作品の共同プロデューサーを務めました。それぞれ、共同製作の相手はBBCとかチャンネル4とか、こっちは社員2、3人の会社、僕自身もへたくそな英語で怖いもの知らずでしたね。

デレクという人は本当にオープンマインドの人で彼を通して、現場のスペシャリストをはじめ、彼の友だちだったり、そのまた友だちだったりと、たくさんの人を紹介してもらい、どんどんロンドンでのネットワークが広がっていきました。

当時はデレクの映画の製作もあり年に何度かロンドンに行っていました。まあロンドンにちょっと詳しかったのでフジテレビの『NO NFIX』という深夜のドキュメンタリー枠でロンドンのアーティストたちを紹介する番組を作ったりしました。その縁で連続テレビドラマ『90日間トテナム・パブ』というのをロンドンに住んでいたフランク・チキンズというパフォーマンスグループのホーキ・カズコさんに協力してもらい、オールロンドンロケで製作したこともありました。それは坂井真紀ちゃんのデビュー作で、タイトル音楽をフィッシュマンズにやってもらいましたね。

その後、山本政志が『ロビンソンの庭』という映画を作るのでプロデューサーをやってくれっていわれてプロデュースを行った。当時ジム・ジャームッシュの『ストレンジャー・パラダイス』を観てそのカメラワークがいいという事で、今では監督ですけどトム・ディチロをカメラマンとして東京に呼んで映画を撮りました。

その後に、自分で配給という仕事をやってみようとデレク・ジャーマンの『エンジェリック・カンバセーション』を輸入しました。

契約金は当時のお金で5,000ドル。1ドル150円の時代だから、75万円ぐらいで権利を買い、吉祥寺バウスシアターで上映しました。天井桟敷での観客の動員方法しか知らないので、ポスターを作り、チラシを撒きまくり、一人で全部やっていましたね。その結果元手はなんとか回収できました。

その次に、デレクの短編作品を上映しようということになり、今の“シネクイント”、パルコのパート3にあった“スペース・パート3”でまとめて上映するので、パルコと取引するには法人でないといけないという事で会社組織にしました。87年のことです。

あのころはまだインターネットもなかったし、海外の映画の情報ってリアルタイムで入ってこなかった。音楽好きや、イギリス好き、ファッション好き、新しいアートフィルムを見たいっていう人たちがダッーと来てくれた。

デレクの作品を次々と配給していくと、もう配給する作品が無くなったので、今度は次に彼が作る映画に出資するようになった、『ザ・ガーデン』『エドワードII』『ヴィトゲンシュタイン』『BLUE』とデレクが亡くなるまで4本の作品の共同プロデューサーを務めました。それぞれ、共同製作の相手はBBCとかチャンネル4とか、こっちは社員2、3人の会社、僕自身もへたくそな英語で怖いもの知らずでしたね。

デレクという人は本当にオープンマインドの人で彼を通して、現場のスペシャリストをはじめ、彼の友だちだったり、そのまた友だちだったりと、たくさんの人を紹介してもらい、どんどんロンドンでのネットワークが広がっていきました。

当時はデレクの映画の製作もあり年に何度かロンドンに行っていました。まあロンドンにちょっと詳しかったのでフジテレビの『NO NFIX』という深夜のドキュメンタリー枠でロンドンのアーティストたちを紹介する番組を作ったりしました。その縁で連続テレビドラマ『90日間トテナム・パブ』というのをロンドンに住んでいたフランク・チキンズというパフォーマンスグループのホーキ・カズコさんに協力してもらい、オールロンドンロケで製作したこともありました。それは坂井真紀ちゃんのデビュー作で、タイトル音楽をフィッシュマンズにやってもらいましたね。

『骰子』創刊号(94年)

『骰子』創刊、多様なカルチャーへのこだわり

その後、出版した『マルコムX自伝』がタイミングよくスパイク・リーの映画の公開と重なり大ヒット。1,000万円ぐらい儲かったかな。そのお金で手狭になった目黒の事務所から渋谷に引っ越しました。

当時、『シティロード』っていう雑誌が月1回出ていて、そこに「アップリンクニュース」という小さい広告を毎号出していた。ちょうどセルビデオを出し始めたりした時で、配給作品とか書籍の出版とかを紹介するメディアが必要だったので。ところが、ある日それが休刊。宣伝する方法がなくなった。それなら雑誌を自分で出せばいいんだと思った。その頃個人でもMacを使いフルDTPで編集出来るような時代に突入していた。まあ、Macも僕らが買える値段まで下がってきていたし、といってもメモリーの増設、プリンターまで揃えると100万円は超えましたけど、とりあえずMac一式を購入して『骰子/ダイス』を創刊しました。94年のことです。

『骰子』は、アップリンクのことだけじゃなくて他の配給会社の情報もアートも音楽も、いろんなストリートのカルチャーを取り上げた、総合カルチャー雑誌でした。この映画も音楽もアートもっていうのが僕にとっては大事なポイントで、さっきも言ったけど、70年代ってみんな同じ場所にいたんです。それぞれが交錯し合ったからこそ新しいカルチャーが生まれていた。だから、『骰子』はそんなふうにいろんなカルチャーが一カ所に集まる場所にしたかったんです。

雑誌をやってみると、今度は実際に人が集まるリアルな場所が欲しくなった。場所がないとカルチャーはなかなか育っていかない。そう思っていた時に、たまたま事務所の上のフロアが空いたので、“アップリンク・ファクトリー”というスペースを作り、『骰子』で取り扱ったものを上映したり、イベントをやったりした。『骰子』の立体版っていう感じかな。

その“アップリンク・ファクトリー”では、ハービー・山口の写真展とかやったんだけど、そうすると1ヶ月ぐらいファクトリーをストップしなければならず、ギャラリーの運営とファクトリーを共存させるのにはどうしたらいいだろう、と思っていた時に、たまたま早稲田にリーズナブルで広い物件が見つかり、“アップリンク・ギャラリー”を2002年にオープンしました。

ギャラリーをどうやって維持するのかを考えて、クラブみたいに1ドリンク付きで入場できるようにカフェをギャラリー内に作りました。ただ早稲田鶴巻町という立地で思っていた以上に集客が難しいのでそこは2年で閉じました。

その当時は、ファクトリー、事務所、ギャラリーとアップリンクの機能が3カ所に分散して効率が悪かったので一つにまとめたいと考えていました。シアターとギャラリーとレストランがいっしょになっている空間をつくりたかったんです。

そこで、今の宇田川町の物件をみつけて、まず2階を借りて事務所とミニシアター“アップリンクX”を作り、その後1階を借りて“ファクトリー”“ギャラリー”そしてカフェ・レストラン“タベラ”を作りました。この物件はもちろん賃貸で借りています。自己資金ゼロで何度も計画書を書き直して、銀行から目一杯お金を借りました。バブル崩壊後、一番変わったのは銀行ですね。僕ら中小企業でも、無担保で融資をしてくれるようになったのでそれは驚きです。

ここのコンセプトは、近くにある文化村に敬意を表していえば「ミニミニ文化村」内容はエッジですけどね。いろんなカルチャー・スペースや飲食を一カ所にまとめるっていう発想は、実は天井桟敷の海外公演で経験してきた事が原点ですね。

天井桟敷の海外公演って、現地のカルチャーセンターみたいな場所が多かったんですよ。ロンドンのリバーサイド・スタジオっていうところに80年頃『奴婢訓』という公演のために1ヶ月以上いたんですけど、そこは本当に総合カルチャーセンターだったんです。劇場の同じ建物の内には“タベラ”のようなレストランがあって、公演が終わった後出演者と観客がバーでお酒飲んだりして、映画館もあり、ギャラリーもあったりと。そういったところがとにかく面白くその原体験を東京で再現しているのが宇田川町に作った新しい“アップリンク”です。

映画やアートや音楽といったソフトとハードであるスペースを自分たちで管理しコントロールしないと経済的に独立できないというのをアップリンクを作ってからずっと味わってきましたから、とにかくやっとスタート地点だと思っています。今後はこの業態で他の場所にも展開したいと思っています。

当時、『シティロード』っていう雑誌が月1回出ていて、そこに「アップリンクニュース」という小さい広告を毎号出していた。ちょうどセルビデオを出し始めたりした時で、配給作品とか書籍の出版とかを紹介するメディアが必要だったので。ところが、ある日それが休刊。宣伝する方法がなくなった。それなら雑誌を自分で出せばいいんだと思った。その頃個人でもMacを使いフルDTPで編集出来るような時代に突入していた。まあ、Macも僕らが買える値段まで下がってきていたし、といってもメモリーの増設、プリンターまで揃えると100万円は超えましたけど、とりあえずMac一式を購入して『骰子/ダイス』を創刊しました。94年のことです。

『骰子』は、アップリンクのことだけじゃなくて他の配給会社の情報もアートも音楽も、いろんなストリートのカルチャーを取り上げた、総合カルチャー雑誌でした。この映画も音楽もアートもっていうのが僕にとっては大事なポイントで、さっきも言ったけど、70年代ってみんな同じ場所にいたんです。それぞれが交錯し合ったからこそ新しいカルチャーが生まれていた。だから、『骰子』はそんなふうにいろんなカルチャーが一カ所に集まる場所にしたかったんです。

雑誌をやってみると、今度は実際に人が集まるリアルな場所が欲しくなった。場所がないとカルチャーはなかなか育っていかない。そう思っていた時に、たまたま事務所の上のフロアが空いたので、“アップリンク・ファクトリー”というスペースを作り、『骰子』で取り扱ったものを上映したり、イベントをやったりした。『骰子』の立体版っていう感じかな。

その“アップリンク・ファクトリー”では、ハービー・山口の写真展とかやったんだけど、そうすると1ヶ月ぐらいファクトリーをストップしなければならず、ギャラリーの運営とファクトリーを共存させるのにはどうしたらいいだろう、と思っていた時に、たまたま早稲田にリーズナブルで広い物件が見つかり、“アップリンク・ギャラリー”を2002年にオープンしました。

ギャラリーをどうやって維持するのかを考えて、クラブみたいに1ドリンク付きで入場できるようにカフェをギャラリー内に作りました。ただ早稲田鶴巻町という立地で思っていた以上に集客が難しいのでそこは2年で閉じました。

その当時は、ファクトリー、事務所、ギャラリーとアップリンクの機能が3カ所に分散して効率が悪かったので一つにまとめたいと考えていました。シアターとギャラリーとレストランがいっしょになっている空間をつくりたかったんです。

そこで、今の宇田川町の物件をみつけて、まず2階を借りて事務所とミニシアター“アップリンクX”を作り、その後1階を借りて“ファクトリー”“ギャラリー”そしてカフェ・レストラン“タベラ”を作りました。この物件はもちろん賃貸で借りています。自己資金ゼロで何度も計画書を書き直して、銀行から目一杯お金を借りました。バブル崩壊後、一番変わったのは銀行ですね。僕ら中小企業でも、無担保で融資をしてくれるようになったのでそれは驚きです。

ここのコンセプトは、近くにある文化村に敬意を表していえば「ミニミニ文化村」内容はエッジですけどね。いろんなカルチャー・スペースや飲食を一カ所にまとめるっていう発想は、実は天井桟敷の海外公演で経験してきた事が原点ですね。

天井桟敷の海外公演って、現地のカルチャーセンターみたいな場所が多かったんですよ。ロンドンのリバーサイド・スタジオっていうところに80年頃『奴婢訓』という公演のために1ヶ月以上いたんですけど、そこは本当に総合カルチャーセンターだったんです。劇場の同じ建物の内には“タベラ”のようなレストランがあって、公演が終わった後出演者と観客がバーでお酒飲んだりして、映画館もあり、ギャラリーもあったりと。そういったところがとにかく面白くその原体験を東京で再現しているのが宇田川町に作った新しい“アップリンク”です。

映画やアートや音楽といったソフトとハードであるスペースを自分たちで管理しコントロールしないと経済的に独立できないというのをアップリンクを作ってからずっと味わってきましたから、とにかくやっとスタート地点だと思っています。今後はこの業態で他の場所にも展開したいと思っています。

現在、『コーカサスの虜』のセルゲイ・

ポドロフ監督の『モンゴル』を撮影中。

ポドロフ監督の『モンゴル』を撮影中。

ポルトガル語でテーブルという意味の

カフェ・レストラン『Tavera』は、

UP LINK FACTORYの1F。

カフェ・レストラン『Tavera』は、

UP LINK FACTORYの1F。

UP LINK FACTORYの2Fに新たに設けら

れた"UPLINK X"。シネマだけでなく、

アート関係のワークショップやトーク

ショーなどノージャンルのイベントス

ペース。

れた"UPLINK X"。シネマだけでなく、

アート関係のワークショップやトーク

ショーなどノージャンルのイベントス

ペース。

もう一回、原点にもどそうと思っています

昨日、北京から帰って来ました。『モンゴル』というタイトルのチンギス・ハンの物語の撮影の準備をしています。監督は、昔アップリンクで配給した『コーカサスの虜』を撮ったロシア出身のセルゲイ・ポドロフ、主役は浅野忠信君。製作は、ロシアとカザフスタンとドイツの製作会社が共同で行い、撮影場所は中国の内蒙古。スタッフは、ロシア、カザフスタン、香港、中国。カメラマンはオランダ人でLAに住んでいて、アシスタントはオーストラリアに住んでいて、韓国の俳優をキャスティングしようとしていてといったまさにごちゃまぜ。そのプロジェクトの日本サイドのプロデュースをやっています。

20代は寺山修司と30代にデレク・ジャーマンと海外に頻繁に行き仕事をしてきました。今回の『モンゴル』は、僕にとって未知の地域、アジアの違う国のカルチャーがミックスする現場、そういう世界に踏み込んで自分の力をまた試してみたい。『モンゴル』はそのいいチャンスだと思っています。

気がついたら、アップリンクもあと2年で20年。自分が最初会社をスタートした頃を思うと随分大きくなってしまった。でも、こうやって新しいスペースが完成するとまた別の事をやりたくなるんですよね。一番怖いのは守りの姿勢に入る事。アップリンクを始めたころは、食えなかったけど、その代わりに面白いことがあればパーッとすぐに出来るエネルギーがあった。会社としては僕とアシスタント2人位の小さい組織だったからね。今のアップリンクは大きくなり、事務所もきれいになりスペース的には恵まれているけど、スタッフに変革する力が衰えてきたように思う。なによりトップである僕がとにかく変革するエネルギーを持続しないとダメだと強く思う。

最近アンケートをとるとアップリンクも20歳代には圧倒的に知名度低くなっちゃった。もっともっと加速度的にアップリンクを変化させていかないとダメだって痛感します。

そこで、まず変革は自分自身からと、最近引っ越したんですよ。その際、書籍とかレコード、CDとか全部処分して、赤帽の軽トラック1台で引っ越しをしました。CDとか、写真とかはデジタイズして250ギガのハードディスクに全部納めたんです。過去の思いでとか記憶が手のひらに乗る大きさになる、それはなんかロボットになったみたいで新鮮ですね。まあ、要するに最近物忘れもひどいのでいったんハードディスクを初期化してきれいにして、これからまた新たにメモリーできる要領を確保したということでもあるけど。三畳一間に住んでいた時のように物を所有せず、パソコンとトランク数個だけでどこにでも移動できる生活を目指しています。

会社として、どう変革するか、それはデジタル・ムービーだと思っています。この間、フィルム現像所の人と話していて、「もうフィルムの時代は終わりですよ、映画は100%デジタルになります、僕はそういう映画しか今後製作しませんよ」といつものように話していたら「浅井さんとジョージ・ルーカスだけですよ、プロデューサーでそこまで言い切る人は」と言われました。最近のルーカスは、Hotwired Japanで「映画館での売上は第二次世界大戦以降、減少の一途をたどっている。現在も下り坂だし、将来も続くだろう。現在利益を得られるのはテレビとDVDだ。枠組み全体が劇的に変化している。ホームシアターや新たな配信方法、携帯電話のような新しい鑑賞方法の普及は、必然的に映画制作を変容させることになる。現在目の当たりにしている急速な技術変化の最初の犠牲になるのが、派手な大作映画だろう。ただ、私は大画面向けの映画を作るほうが好みだが」と語っていた。

いや、全くその通りで、アート系の映画配給にもう未来はない。なら、アップリンクはデジタル・ムービーに特化するしかないと思っている。アップリンクで最初に配給したデレク・ジャーマンの『エンジェリック・カンヴァセーション』は、スーパー8で撮影してそれを部屋の壁に移してビデオで再撮影する。そしてビデオで編集してそれを35ミリフィルムにした作品でした。その後、デレクは『ラスト・オブ・イングランド』『ザ・ガーデン』と当時のビデオ技術をいち早く取り入れ映画製作を行ってきました。それはフィルムで撮るより予算はかからず、クリエイターの手元で映像制作がコントロールできた。僕が彼から学んだ大きな事はそういった、自分でやるDo it yourself 方式の映画製作方法だった。彼が今生きていたらデジタル・ビデオで次々に作品を作っていたに違いないですね。

アップリンクは現在“アップリンクX”と“アップリンク・ファクトリー”という二つのデジタル・シネマのスペースがあり、そこには光ファイバーを施設している。僕は、ルーカスと違い大画面より未来の小さな画面の方に興味があるので、世界のクリエイターとデジタル・ムービーを作って、アップリンクで上映し、インタ−ネットや携帯で配信していきたい。

そのためにはアップリンクと自分自身をもう一度原点に戻す必要があると思っています。面白いと思ったらすぐやるエネルギーを持ち続ける事。今、新しくスタッフを募集しているので、我こそはと思う人はぜひ応募して欲しいですね。

20代は寺山修司と30代にデレク・ジャーマンと海外に頻繁に行き仕事をしてきました。今回の『モンゴル』は、僕にとって未知の地域、アジアの違う国のカルチャーがミックスする現場、そういう世界に踏み込んで自分の力をまた試してみたい。『モンゴル』はそのいいチャンスだと思っています。

気がついたら、アップリンクもあと2年で20年。自分が最初会社をスタートした頃を思うと随分大きくなってしまった。でも、こうやって新しいスペースが完成するとまた別の事をやりたくなるんですよね。一番怖いのは守りの姿勢に入る事。アップリンクを始めたころは、食えなかったけど、その代わりに面白いことがあればパーッとすぐに出来るエネルギーがあった。会社としては僕とアシスタント2人位の小さい組織だったからね。今のアップリンクは大きくなり、事務所もきれいになりスペース的には恵まれているけど、スタッフに変革する力が衰えてきたように思う。なによりトップである僕がとにかく変革するエネルギーを持続しないとダメだと強く思う。

最近アンケートをとるとアップリンクも20歳代には圧倒的に知名度低くなっちゃった。もっともっと加速度的にアップリンクを変化させていかないとダメだって痛感します。

そこで、まず変革は自分自身からと、最近引っ越したんですよ。その際、書籍とかレコード、CDとか全部処分して、赤帽の軽トラック1台で引っ越しをしました。CDとか、写真とかはデジタイズして250ギガのハードディスクに全部納めたんです。過去の思いでとか記憶が手のひらに乗る大きさになる、それはなんかロボットになったみたいで新鮮ですね。まあ、要するに最近物忘れもひどいのでいったんハードディスクを初期化してきれいにして、これからまた新たにメモリーできる要領を確保したということでもあるけど。三畳一間に住んでいた時のように物を所有せず、パソコンとトランク数個だけでどこにでも移動できる生活を目指しています。

会社として、どう変革するか、それはデジタル・ムービーだと思っています。この間、フィルム現像所の人と話していて、「もうフィルムの時代は終わりですよ、映画は100%デジタルになります、僕はそういう映画しか今後製作しませんよ」といつものように話していたら「浅井さんとジョージ・ルーカスだけですよ、プロデューサーでそこまで言い切る人は」と言われました。最近のルーカスは、Hotwired Japanで「映画館での売上は第二次世界大戦以降、減少の一途をたどっている。現在も下り坂だし、将来も続くだろう。現在利益を得られるのはテレビとDVDだ。枠組み全体が劇的に変化している。ホームシアターや新たな配信方法、携帯電話のような新しい鑑賞方法の普及は、必然的に映画制作を変容させることになる。現在目の当たりにしている急速な技術変化の最初の犠牲になるのが、派手な大作映画だろう。ただ、私は大画面向けの映画を作るほうが好みだが」と語っていた。

いや、全くその通りで、アート系の映画配給にもう未来はない。なら、アップリンクはデジタル・ムービーに特化するしかないと思っている。アップリンクで最初に配給したデレク・ジャーマンの『エンジェリック・カンヴァセーション』は、スーパー8で撮影してそれを部屋の壁に移してビデオで再撮影する。そしてビデオで編集してそれを35ミリフィルムにした作品でした。その後、デレクは『ラスト・オブ・イングランド』『ザ・ガーデン』と当時のビデオ技術をいち早く取り入れ映画製作を行ってきました。それはフィルムで撮るより予算はかからず、クリエイターの手元で映像制作がコントロールできた。僕が彼から学んだ大きな事はそういった、自分でやるDo it yourself 方式の映画製作方法だった。彼が今生きていたらデジタル・ビデオで次々に作品を作っていたに違いないですね。

アップリンクは現在“アップリンクX”と“アップリンク・ファクトリー”という二つのデジタル・シネマのスペースがあり、そこには光ファイバーを施設している。僕は、ルーカスと違い大画面より未来の小さな画面の方に興味があるので、世界のクリエイターとデジタル・ムービーを作って、アップリンクで上映し、インタ−ネットや携帯で配信していきたい。

そのためにはアップリンクと自分自身をもう一度原点に戻す必要があると思っています。面白いと思ったらすぐやるエネルギーを持ち続ける事。今、新しくスタッフを募集しているので、我こそはと思う人はぜひ応募して欲しいですね。