天気がよい。洗濯、それからメールのチェック。

ブックカフェ、倉庫の荷物を整理。

ヤマト運輸に来てもらい、何ヶ所かに送る。

台車を使って、仮に店内奥に積んでおくもの、

廃棄処分のもの、店頭で利用するものをよりわけて運ぶ。

夜は、渋谷のフレンチレストランで、大学バイト時代のOBが集まる

1年に一回の集い。昨年から、ここでやっているのだが、

ブックカフェの運営で忙しく久しぶり。

40歳くらいの人が中心で20名ほど。弁護士、医者、出版社、新聞社

放送局、鉄道、銀行など、各界で活躍中の働き盛り。

錚々たるメンバーである。

近況報告は、学生時代同様のユーモアたっぷりの発言が多いが、

10年以上前になる入社時と同じ名前の会社にいる人は少なく?

賃金カットや景気の悪さ、業界の構造改革など、しんどそうである。

感じのよいアットホームなお店で、しばし寛ぐ。

- 不足分清算(営団地下鉄半蔵門駅)(渋谷へ向かう)150円

- 立食パーティー(モンフィナージュ/渋谷桜丘)(オープンキッチンのカジュアルなフレンチ。渋谷で得がたい静かな場所にある。)10,000円

- パスネット(営団地下鉄渋谷駅)1,000円

- 合計:11,150円

朝一番にブックカフェに向かう。

製氷機と排水管のつなぎ目から漏れるようだ。

施工会社に電話をして、応急処置。

大事ではなさそうだ。

乃木坂の広告代理店K社。非常勤役員をしているC社で

アンケート調査ができないか?ということと、

原宿にできる、とある施設の宣伝企画の出来る人がいないか

という相談。

もう一度、麹町に戻る。水道業者が来て調べてもらう。

管が詰まって逆流したのではない、とわかりホッとする。

次は、表参道のアーティストマネジメント会社へFP相談に向かう。

半蔵門線のホームで、ばったり「香り」のプロデューサーのTさんに

会う。2年ぶりくらい。

顔の広いTさんとは、女性クリエーターの交流会をしましょうと

話していたが、なかなか出来てなかったのだ。携帯メールアドレスを

教えてもらう。きっかけができる。かなりの「特異日」だ。

仕事を終え、表参道から半蔵門線にまた乗る、次の目的地は市ヶ谷。

19時から、法政大学のホールで「鶴賀若狭掾(つるがわかさのじょう)

新内を楽しむ会」がある。

神楽坂で生まれ育った11代鶴賀若狭掾さんの新内節が聞けるのである。

新内節は、浄瑠璃の一種で長唄などとは違い三味線は伴奏につくが

「語り」である。

人間国宝の彼が、都の無形文化財、「八王子車人形」の一座と組んで

文楽とは違う、人形浄瑠璃をするというのも見もの。

永田町で乗り過ごす。時間も余裕があるので神保町の古本屋で時間を

つぶすことに。ここで、18世紀の京都の「売茶翁」を中心とした

文化人ネットワークについて詳述された本を見つける。

鶴賀若狭掾の新内節は、見事だった。感情を揺さぶる「声」には驚いた。

近松の「人形浄瑠璃」でもそうなのだが、台本(シナリオ)の「文字」を

追っても意味がない。「声」を聞いてこそ、の「語り物」だ。

文芸作品のなかの「ストーリー」的なものと「声」的なものの違いを

意識した。物語を読む「声」にこそ、人の心に触れる大切な事実がある。

18世紀の言説空間について研究された、酒井直樹の研究は、そう

「過去の声」というタイトルである。

- パスネット(営団地下鉄麹町駅)1,000円

- 切手(タバコ屋/青山一丁目)80円

- 不足分清算(営団地下鉄麹町駅)(今日は一日ぐるぐる地下鉄日和)20円

- ハーブティー(ホットジンジャー) アイスコーヒー(AZブックカフェ/麹町)(近くのビルオーナーと不要品の処分について相談)840円

- 本日のコーヒーS(スターバックス/南青山骨董通り店)(表参道のアーティストマネジメント会社に寄る前に。骨董通りも六本木通り付近までお店が増えた。)262円

- 古書2冊「流域紀行八王子」「京都芸苑のネットワーク」(湘南堂書店/神保町)(誓いはすぐ破られた。前著は八王子の川を80年はじめに歩いた紀行文。)1,400円

- かつ丼(たつ屋/神保町)350円

- ギネスビール、余市、クレメンタイン(ストーンペーブメント/神楽坂)(妻がくるのを待ち、夕食を食べてから戻って2杯)4,500円

- キャンティワイン、料理メニュー4品(ますます/神楽坂)(妻が払う。)0円

- 焼酎ボトル「久三郎」(AZブックカフェ/麹町)(在庫処分で。)1,050円

- 合計:9,502円

いろいろな問題の気配が忍び寄る。

電話で、メールで、口頭で。

問題の大きさが測れないため、不安な気持ちになる。

もちろんよい話も入ってくるのだが。

ブックカフェで不要物の処分方法について頭を痛める。

引き取り先の折衝など。

八王子のM病院で打ち合わせ。「従業員向けFP相談制度」の

告知が始まる。食品加工会社の研究所にいたことのある

M常務と、コンビニの弁当やファーストフードについて雑談。

輸送上の工夫を進めているコンビニのSは、添加物、保存料などが

使ってないのだとか。ファーストフード大手のMのソースは、

他社と比較したら安価なものが使われている、とか。

帰り道、八王子で古くからやっている肉屋さん(総菜屋に変身中)、

魚屋さん(旧甲州街道沿い)、お茶屋さん(お茶は海苔とセット)

で、買い物をする。

あらゆる小売サービス業は、コンビニ的なものと、カフェ的なもの

に収斂していくのではないかと思う。ファーストフード的か、スロー

フード的かと言い換えてもいい。

八百屋(野菜を売るところをこういうのだ! )で言えば、

同じ食材の販売でも、どんなに出荷元の農家を特定している

無農薬野菜であってもコンビニで扱っているのは、工場というか

自動販売機というか、そういうファーストフードの商売であるし、

今日の夕食はどうしようと会話があるのは、カフェっぽい。

言ってみれば、販売空間の定義で、「コンビニ的」とか、

「カフェ的」という区別がついていくのではないか。

ペットボトルのお茶をコンビニで買うのではなく、お茶を入れる

というカフェが提供しているサービス行為自体に注目すること。

夜に電話。ブックカフェから。排水管が壊れてカウンター内に

水がでたとのこと。原因がわからないので不安。

明日は営業できるだろうか。

- 振込手数料(新小川町郵便局)(「わが町の歴史八王子」分、もうひとつは、先方負担。「日本の古本屋」の決済方法はいろいろ。)70円

- 豆腐ハンバーグ、肉じゃが、もやし(富士屋(肉と惣菜)/八王子)871円

- いわし丸干し、あじ干物(天野商店/八王子)651円

- 急須、缶入り煎茶(狭山茶ブレンド)(網代園/八王子)(小さな急須を購入。茶碗だと半分の量。)2,467円

- 合計:4,059円

すでに師走の気配。

いろいろな「話」が舞い込んでくる。メールやケータイで。

緊急の話。長期的な話。飲み会のスケジュール。難問。

そう、「こみいった話」が多くなる。

午前中はそういうことを、いろいろやっているうちに過ぎる。

昼過ぎに、一ツ橋の国立情報学研究所へ。ここの助教授の

Aさんと、ミーティングだ。Aさんも高校の先輩で、同窓会報の仕事を

きっかけに、再会。在学中から型破りな方であったが、文化祭の

実行委員長を指名され、頭が上がらない。

数学の研究者なのだが、後半生は「教育」に捧げるのだと、

「中高生のための学習サイト」を立ち上げた。著名な大学教授から

中高校の現場で教鞭をとる先生まで組織化して「e-教室」と名づけ

スタート、私は事務局長を指名され、ここでも頭が上がらない。

現状のシステムの問題、今後の展開について、ディスカッション。

昨日の「同窓会報」の新しい企画についての依頼をして、快諾。

教育問題から、教育体制の話、学問を支える社会、様々な情報を

規定する言説空間について、と話は、高度になる。

脳みそをストレッチ。

ブックカフェにいって、倉庫の整理。うーん、やはり全部は

移動できない。どうしよう。

頭の中がくしゃくしゃのときは、水泳が一番である。

夜、わずかな時間でも泳ごうと思って、スポーツクラブへ。

無心に泳ぐ。それも身体をよく伸ばして。

あと必要なのは、深呼吸。

ゆっくり息を吸い、そしてはくこと。

- パスネット(営団地下鉄麹町駅)1,000円

- 証明写真自動撮影機(麹町駅構内)(FP事務所で必要)700円

- もやしラーメン 今月のサービス品(天下一ラーメン 飯田橋)(帰り道にある唯一のラーメン屋 美味しいわけではない。)390円

- 牛乳1L(ローソン/飯田橋中店)(切らしていたのを思い出した。)207円

- 缶ビール サッポロ黒ラベル 500ml(自動販売機/飯田橋)(プールで泳いだあと、やはり旨い。)300円

- 生命保険料(ソニー生命)(口座引き落とし)10,553円

- 朝日新聞(朝日新聞販売局)(自動引き落とし 折半)1,963円

- ヘルシア月会費(ジャックスカード)(クレジットカード自動引き落とし)9,975円

- 合計:25,088円

午前中はメールのやり取りで終わる。

今日もまずは銀行へ。

その後、ブックカフェで売上状況や業界動向の意見交換と

年末調整や倉庫移動の実務打ち合わせを、若い店長のSシェフとじっくり。

もう一度、来週早々に(もう12月だあ!!)打ち合わせをすることに。

夕方には、高校の同窓会報の編集会議で、事務局のある三鷹へ。

ここ数年来、「どむか」主宰者の高校同期生のK氏と

同窓会報の編集の手伝いをしている。年に2回発行、2万部というから

かなりのメディアである。

今日は、とても興味深いオブザーバーがいらした。

ブラジルと日本で、「チルドレンズ・リソース・インターナショナル

(CRI)」という子供たちが育っていく環境を整える、支援活動を

繰り広げられている、実践的教育家のOさんである。

高校では、亡くなった女性ニュースキャスターKさんの同期で、

ブラジルにいる間も、彼女からの評判が同窓会でも知られていた。

3月までは、日本で活動予定で、最近、家族の体験からみた日本の

教育環境についての本を出版された。

ブラジルというのは実に面白いところで、世界で一番、

市民社会の強いところになりつつあり、「反グローバリズム」の

考え方が洗練されつつある地域である。持参された、ご本のなかにも

ブラジルの教育家の「パウロ・フレイレ」についてふれていらしたが、

一方的な教育に対して、「対話的な教育」を重んじられている。

同窓会報としては、日本の教育について、既存の枠組みをはずして

語り合えるような「特集」を組む方向性が決まった。鼎談参加

を依頼するのは、わたしの仕事になる。すごい内容になると思う。

「多摩の歴史散歩 八王子・多摩丘陵」が届く。新装版で3分冊

の1冊だった。少々後悔。「図書費の使いすぎに注意」そういった

シグナルだろう。長い人生の中から出てくる「知恵」というか

「バランス」である。しばらく本は買わない。

- コーヒー(AZブックカフェ/麹町)420円

- イオカード(JR三鷹駅)(チャージ)1,000円

- 月見うどん(小竹林 立ち食いそば屋/JR三鷹駅構内)(昼食というより夕食の時間。)340円

- 出前寿司 ビール(同窓会事務局内/三鷹)(編集会議の後に歓談。)0円

- 日本経済新聞(クオーク)(自動引き落とし(折半))2,192円

- 合計:3,952円

雨の日。銀行のハシゴ。

バイト料を銀行より引き出したり、家計負担金を振り込んだり。

支払いや引き落としなど、月末は、お金にまつわるハードなことが続く。

サラリーマン時代には感じなかったこと。「商売」の実感。

大家さんから、階上に借りていた臨時借用の部屋を返して、

物置に必要な物を移動する段取りもある。部屋にある物品の

一覧表を作る。うーん、思ったよりも量がある。

どうしたものかと、頭が痛い。

夕方には、非常勤取締役をしている二番町のF社で、N社長とミーティング。

「ビジネス・インキュベーション」についての話である。

証券系ベンチャーである、F社では株式公開のコンサルテーションなどを

本業としているのだが、とある公的な団体から、インキュベーション施設

での、SOHOの支援に関わる業務を受託している。

私のこれまでのキャリアから、この案件に少し積極的に関われないか

という依頼である。時間がネックではあるが、なかなか興味深いテーマで

あり、うまく実現できないかと思う。

自宅に戻り、メールのやり取り。妻からの呼び出しで、神楽坂の

コードネーム「そばや」へ。いつも、10時をまわった時間から入るので

出来上がったお客さんが帰った後である。BGMもなく静か。

店主が打ったばかりの新蕎麦で締めた。ほっとする旨さ。

- 電気代(東京電力)(口座引き落とし(折半))3,678円

- 住宅ローン支払い(みずほ銀行/麹町)(毎月一回家計費を、共有口座に振り込み、複数のローンを返済(折半概算))90,000円

- 昼食 イカと明太子のマヨネーズ丼(AZブックカフェ/麹町)(ランチタイムぎりぎりに入る。旨い。)800円

- 焼酎そば湯割 野沢菜漬け 地鶏塩焼き 豆腐サラダ シメジのてんぷら 蕎麦(酒蕎庵 まろうど/神楽坂)(残り物で夕食を済ませていたが、ちょっとづつつまみにして焼酎を飲む)1,000円

- 合計:95,478円

日曜日。

今日もほとんどメールの返信を打ったり、文章を作ったりしている。

電話と手紙で仕事をしていた時代はこんなことなかったが、

ケータイとノートパソコンの時代になると、休みの日でも

いつも何かしら、留守電メッセージや受信トレイに残っていて、

未解決な問題として薄っすら意識の片隅にある。

ディスプレーを見ていると、息を詰めてるせいか呼吸が正常に働いて

いないし、頭の中には常にいろいろな情報が明滅しているようで疲れる。

こういうときは体を動かすに限る。深呼吸をして、ごりごりいう肩を

ストレッチするのだ。スポーツクラブへ。

住民税を滞納して退職した、あほらしい新宿区長選挙の投票に行く。

3名しか立候補者のいない、つまらない選挙。案の定、23区内では

初めての女性区長の誕生。みんなが「信頼の回復」をうたっていた。

神楽坂に買い物に出かけ、食材を買って(妻が支出)、妻の持って帰った

映画館のリニューアルオープン記念の赤ワインを開け、

2日間煮込んだビーフシチューで夕食。

- フランスパン バタール(リトルマーメイド/神楽坂店)189円

- 缶ビール キリン一番絞り×2(自動販売機/飯田橋)600円

- 合計:789円

勤労感謝の日。加湿器に感謝。

昨日の分を取り返そうと、メールを打ち、文章を作成する。

いくつか仕事の展開となる重要なメールが届く。思案して返送する。

5年位前には、こんな風に自宅で仕事が出来ることになるとは

思いもよらなかった。メールマガジン、メーリングリスト、

ウェッブサイト、そしてeメール。

新聞を束ね、缶と瓶をより分け、生ごみと燃えないごみなどと、

マンションのごみ置き場に出しに行く。風呂場と洗面所の掃除。

洗濯をして浴室乾燥機で乾かす。家事をすすめる。妻は寝ている。

夜になって、妻の友人のIさん(同じ業界仲間でミラノの出張のときは

妻が大変世話になった。)と3人で、牛込のイタリア料理の新店

「ラストリカート」で食事。

いきつけのバー「ストーンペーブメント」と同じ「石畳」という

意味だが、あちらは日本の古都のしっとりとした石畳で、こちらは

地中海あたりの白い明るいイメージの床壁の内装である。

自家製のパンとお通しのような気の利いた前菜

(アミューズ)チャージに700円。プリフィックスは

前菜、パスタ、メイン、デザート、コーヒーで4800円。

かなりボリュームがあって満足感は大。

自分は、わかさぎのフリット、イカ墨のパスタ、

ミルクラムのロースト、ベイクドチーズケーキを

チョイスしたが、いずれもフレッシュな仕上がりでGOOD。

ただ、ホールスタッフがまだ新しい空間に馴染んでいなくて

ぎこちなかったのがマイナスといえばマイナス。

次回はアラカルトで楽しもう!と帰り道の妻の声は弾む。

「この人は今日一日いったい何をしていたのだろう?」

- 古書1冊「多摩歴史散歩1八王子・多摩丘陵」(玄華堂/世田谷)(ネット「日本の古本屋」利用、在庫ありということで発注(消費税・送料込))1,570円

- 古書1冊「わが町の歴史八王子」(大野書店/大分)(ネット「日本の古本屋」(在庫あり、税送料不明))1,500円

- スプマンテ、白グラスワイン、プリフィックスコース、赤ボトルワイン(ラストリカート/牛込)(実に美味しかった。赤ワインは、5500円のイタリアワイン。銘柄は覚えていない。)9,000円

- 合計:12,070円

連日の酒宴でダウン。弱くなったものだ。

休肝日と決める。

Mカルチャーセンターとの共同実施のベトナム料理講座(12月21日)で、

講師の書籍を販売することになる。

「ベトナムの料理とデザート」というタイトルで、デザートに目のない

ブックカフェのスタッフには前評判が高い。

イベント後も、販売コーナーを作ろうと、料理の写真をとった

女性フォトグラファーのAさんと打ち合わせ。

フォトブックをつくり、企画進行中の「クラゲ」写真のSさんなど

といくつも並べようというのが、こちらの構想。

手に取って見ることの出来る、写真のブックコーナーというわけ。

「茶の文化史」が届く。版元の文一総合出版社はあまり聞かない名前だが、

挟まっていた古い出版案内に、八王子の歴史に関する気になる本がでていた。

早速、ネット「日本の古本屋」で「八王子」を検索。

気になる本は3冊に増えていた。

この間に、ビーフシチューを仕込んだ。先日開けて状態が悪かったワイン

をどぼどぼ注ぐ。休肝日が明けたら、次の赤ワインを開けて

食べようと思う。

- パスネット(営団地下鉄/飯田橋駅)1,000円

- 牛肉400g、しいたけ、コーン缶、せんべい2種、卵1パック、納豆4個パック、豆腐(肉のハナマサ/麹町店)1,719円

- 合計:2,719円

昼過ぎ、聖蹟桜ヶ丘の不動産コンサル会社でミーティング。

少し時間があったので、近くのブックオフに入ると、

古い文学全集がバラ売りになっていたので一冊購入、

約束の時間に遅れる。

八王子に移動。M病院での制度改定のミーティング。

画期的な段階に入る。個別面談も始まる。

相談者はSさん。

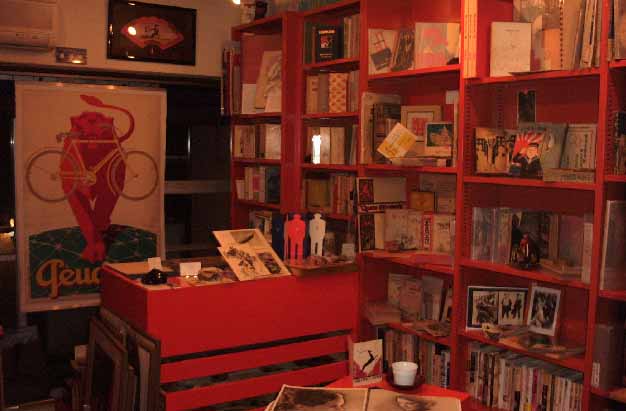

夜は、8時から月一回の交流会「どむか」。

主宰のK氏は、高校の同期で、彼が大学時代に作っていたリトルマガジン

「本屋さんか」の製作スタッフが社会人になってからはじめた交流会

が母体になっている。「半ば開かれた秘密結社」とはK氏の弁。

私がかかわり始めたのは、10年前渋谷でやっていた頃で、それから会の

幹事長の役目を担っている。ブックカフェの企画もここから生まれた。

もう12年も続いていおり、150回は上海でやろうかと話す。

コアのメンバーと、新しく紹介できた人が半数ずつ、この日は15名が

集まった。これぐらいの人数だとよくおしゃべりが出来る。

いろいろな職業の人たちが来ている。

それでも、最近常連と化してきた?牛込の出版社O社のおふたり、

そのお友達のB社を辞めて転職活動中の女性、

コアメンバーで音羽の出版社K社のH氏、R社を辞めて新しい

情報雑誌の会社を始めたM氏、取次O社を辞めて明治大正期の出版

の研究をしているT氏など出版関係者が多い。

いろいろな縁で会に加わり、始めて会ったどうしが

実は育った土地が同じで、ローカルな話題が盛り上がることが

よくある。

この日も、高校の同窓会で知り合った若い建築家がつれてきた

内装デザイナー、時計デザイナー、団体職員の3人の女性とは、

近所の薬屋さんで、ライターで、中野でマンションを

開発しているH氏を含めて、多摩地区のローカルな話題で盛り上がった。

写真はその時の様子。

なお、会の始まる前に、S社の出しているビジネス誌の編集長が

ライターをしている奥様といらっしゃった。最新号と別冊ムックを

いただく。会のメンバーを紹介できずに残念だった。

店内満席。うれしい限りである。若い女性客が多い。

そう、ボジョレーヌーボーの解禁日だったのだ。

- 「緑茶秘伝」ライオン製菓(京王新宿駅ホーム売店)(カテキン成分抽出の臭い消しだそうだ。)160円

- 古書「日本現代文学全集 講談社版 3 政治小説集」(ブックオフ/聖蹟桜ヶ丘店)(このなかの「佳人之奇遇」東海散士著 が読みたかった。)315円

- 牛丼並盛(吉野家/八王子)(手軽に昼食相当の食事をとろうとすると吉野家になってしまう。)280円

- 「どむか」会費(AZブックカフェ/麹町)(今年のボジョレーの味は今ひとつ。昨年は見事だったと記憶している。)5,000円

- アイリッシュ×2、ブラディーシーザー、他(ストーンペーブメント/神楽坂)(加湿器折半の代わりで妻のおごり)0円

- 合計:5,755円

京王線で、多摩センターへ。10時からC社の事務所で取締役会。

直前、携帯の連絡がついて、S社のI社長と駅で

会うことになる。書類に捺印。S社の取締役になる予定。

C社では、中期の事業計画と増資について、T社長、I取締役と

ディスカッション。昼になり自動車で近くのロードサイド型

パスタショップに移動し、食事をしながら話しを続ける。

繁盛している「ピエトロ」の駐車場には、外車比率が高い。

ネクタイ姿は、私くらいで、みな近隣の居住者と思われる主婦層。

シニアも多い。渋谷の「ピエトロ」とは全く違う。

フロアマネージャーと思しき女性が見事に仕切っている。感心。

夕方には、N生命のS営業部長と、Sさん、S社のMさんと

新宿御苑でミーティング。タクシーで移動して新宿西口へ。

酒の席になり、S営業部長が同じ大学の出身であることが判明。

(もちろん学部は違っているが、同時期に教養学部の

キャンパスに通っていた可能性がある。)NSビルにいたこと

があり、これも私がS生命にいたときに同じビルですれ違った

ことがあるかも。不思議である。

六本木あたりのクラ「ブ」でも「キャバ」クラでも、

銀座あたりの「高級」クラブでもない、ふつうの真っ当なクラブへ。

客層は西新宿の大企業の中堅以上のサラリーマンたち。

女の子もまとも。繁盛している。

近隣に4店舗を持っているのだそうだ。

40代後半と思しき社長が席に挨拶に来たが、これまた

スタッフをしっかりグリップしてそうな、いい雰囲気の経営者。

八王子で先月お会いした、6店舗ほどを経営している飲食店の

経営者も同じような雰囲気だった。

飲食業は「人」である。あたりまえのことを認識した一日。

- 京王相模原線 新宿〜多摩センター(京王新宿駅)330円

- コーヒー(カフェポルックス/京王多摩センター駅)(駅のコーヒーショップ)210円

- たこのトマトスパゲティ(サラダバー&パン) アイスティー(ピエトロ・パルコーネ多摩永山店)(経費でランチミーティング)0円

- 京王相模原線 京王永山〜新宿(京王永山駅)330円

- イオカード(JR新宿駅)(チャージ)1,000円

- 生ビール、焼酎、コース(土佐料理)(ねぼけ野村ビル店/新宿西口)(このあと、とあるクラブへ)0円

- 基本電話料 Bフレッツ基本料など(NTT東日本)(自動引き落とし 折半)3,428円

- 明星カップメン「無敵屋」、納豆、せんべい(セブンイレブン/飯田橋店)(カップめんはニンニクが強烈 帰ってきた妻にこの「酔っ払い」は嫌われた)396円

- 合計:5,694円

昨日同様よく歩いた一日だった。

青山一丁目で降りて、外苑前との間にある精神世界

関係書のそろった、「ブッククラブ回」へ。

昨日届いたニューズレターに、オルタナティブな経営に関する選書が

あり気になった。

このあと、外苑前のリブロ青山店へ、店長のMさんと雑談。

東京と京都の本屋さんについて、あれこれ昔話も含めて15分ほど。

「SUMUS」のイベント「本屋さんでお散歩」には惜しくも

間に合わなかったが、その時の、本好き垂涎のカタログをいただいた。

青山外苑地域も建物の建設が半端じゃなく多い。オープン当時の

リブロ青山店は、まさに「穴場」だったが、この写真によると

ゾロゾロ、って感じだな。

渋谷まで歩く。青山ブックセンターはよらなかったが

途中二軒の古本屋を覗く。

青山タワーの脇を山下公園に抜ける。タワーレコード側から

パルコへ公園通りを上る。このルートが、一番人とぶつからない。

目的地のパルコブックセンターでは、「オンライン古書店

顔見世興行」と題して、有名なネット古書店が出展。

みなさん、いい味が出ている。

人ごみの中に突入、東急ハンズとさくらやでかいものを済ませ、

地下鉄半蔵門線で帰宅。

夜は、スポーツクラブのパーソナルトレーニング。

筋力トレーニングマシーンのおさらいと、家でも出来る

ストレッチを教わる。

つい最近、飯田橋に引っ越してきた映画配給会社Kの

知り合いたちと妻が食事をしているというので、合流。

- 鶏塩うどん(なか卯/外苑前)450円

- 「中国茶の本」(パルコブックセンター/渋谷)1,050円

- 缶×2(お茶保存用)耐熱ガラス製ポット 小(東急ハンズ/渋谷)2,835円

- 電話コード(さくらや/渋谷センター街)(ポイントで買った)0円

- パーソナルトレーニング(ヘルシア/江戸川橋)5,250円

- ギネスビール、ラザニア、いわし(タベルナ ラ・グロッタ/飯田橋)2,000円

- 合計:11,585円

よく歩き回った一日だった。

9月のリニューアル後の四谷アトレには、「スープストック」や

エスニックヌードル店、パリの老舗のカフェなどが入っていて、

1階の客数がぐっと上がった感じだった。

朝7時半からやっているのは、ビジネス街のニーズである。

新宿通りの「山王書房」の一部分が削られて「オフィスデポ」になっていた。

この一帯に、ハナマサ、キンコーズ、オフィスデポなどが集まる。

これまた現代のビジネス街のニーズだ。

ただ、シアトル系コーヒーショップは、こう乱立してくるとうんざりで、

ずばり書き物などをするのに落ち着くのは、カフェクロワッサンだけだ。

ブックカフェでは、クリスマスの演出などの打ち合わせ。

最近はハーブティーにはちみつを入れて飲む。冬の日はホッと暖まる。

小人数のパーティー客が取れつつあるようだ。

昨年より一段とデフレなので心配しているのだが。

クリスマスの準備が早い、骨董通りから、

根津美術館前の「古書 日月堂」へ。

ここには、大岡山から引っ越されてから、うかがったことがなかった。

店主のSさんとおしゃべり。お茶をいただく。

その店内はこんな風にいい感じ。あっという間に時間が過ぎる。

暗くなったがさほど寒くはない。

西麻布に下り「テーゼ」のあたりに抜け「ぽえむ」を左に見ながら

六本木へ上る。しかしなんだかピカピカした、カフェだかバーだか

いろいろ増えてきた。飲食バブルの気配。

雑居ビルの地下の「櫨談」という不思議な店に入る。

ノンフィクション作家のYさん、酒造会社のTさん、そして

スーパー書店員のAさん。酒呑みの集い?焼酎が旨い。

Tさん、Aさんとは、六本木駅そばのファーストフードで

コーヒーを飲みながら深夜の打ち合わせ。

ぎりぎりの大江戸線に乗り、半蔵門線、有楽町線を乗り継ぎ、

飯田橋へ。

まだノドが渇いていたので、駅前で缶ビールを一本買って帰宅

すると、そこには、3軒ハシゴ酒をしたと言う、完全な「酔っ払い」が

いた。 やれやれ。

- 郵便振替手数料(神楽坂郵便局)(「過去の声」「茶の文化史」の振込み)140円

- 切手(新小川町郵便局)80円

- バゲット カフェラテ(小)(カフェクロワッサン/麹町店)(新宿通りで一番気に入っている店。スターバックスやターリーズなどと比較して。ロイヤルのパンをメインにしたカフェ業態は成功しているのではないか?)693円

- ハーブティー(オーチャードフルーツ)(AZブックカフェ/麹町)(店長Sシェフと打ち合わせをしながら。)420円

- パスネット(営団地下鉄半蔵門駅)1,000円

- コーヒー(ファーストキッチン/六本木)(Aさん、Tさんと30分ほどミーティング)180円

- 牛乳1L、キリン一番絞り毬花500ML(サンクス/飯田橋)489円

- ビール、焼酎、くじら、とこぶし、しゃもの燻製、他珍しい美味のもの(櫨談/六本木)(Yさんに一同おごっていただく。)0円

- 合計:3,002円

近所のスポーツクラブに行く。

新しいメニューに替えた筋力トレーニングが効く。

今年になってからも、このエリアは新規マンションが盛んに

建設中である。しかし値段は???80年代の不動産バブルを

思い出させる状況。タワー型マンションが流行だ。

そのなかで、これはオフィスビルかと思ったら

高級賃貸マンションであった。近隣には建替えの決まった

関東大震災直後の建設当時東洋一といわれた

「同潤会江戸側アパート」がある。栄枯盛衰。

加湿器一つとっても機能の分化が激しく、選び難し。

ハイブリッド型?、マイナスイオン?、のどガード?

ところで、フィルターの取り替えは?タンクの清掃は?

ま、これでいいか。

ハンドルがついているから、持ち運びが便利だしね。

- 加湿器 三菱電機(さくらや/新宿西口駅前店)(商品補償付加、若干のポイント利用、クレジットカードで支払い 折半の予定)15,611円

- 玄米茶、梅干(こだわりや新宿店/小田急ハルク)(有機野菜ショップでお茶の購入を試みる)903円

- ガイドブック 昭文社「上撰の旅 房総・常磐」(ブックストア文悠/神楽坂)(温泉は北東方面?)1,365円

- 大江戸線 新宿〜牛込神楽坂 往復(都営地下鉄/新宿)(パスネット忘れた)340円

- 合計:18,219円

少し体調がよくなり、昨日分の仕事をこなす。

書類を作成し、メールをうつ。

夕食を作って食べるか、食べに出るか?

なかなか決まらず、まず食材を買いに出た。

めちゃめちゃ寒い。

これは、おでん、だ。

おでんは、さすがに自家製は無理。

軽子坂の「ちょうちん」へ。

土曜日だが7時を過ぎると一杯になるが…。

昨日の二の舞にならずに入れる。

客層が若く、下北沢(しもきた)みたいだ。

「過去の声」を読み始める。570ページ!と、

とても分厚く、持ち歩きには向いていない。

酒井直樹氏は、1946年生まれ、30代半ばで

勤め人から研究者に転進したという。

この本のもとは、シカゴ大学で

1983年にかかれた博士論文で「18世紀日本の言説における

言語の地位」という副タイトルからわかるように、

江戸(徳川)時代の漢学、国学、文学、歌論、歌学などの

立脚した「言説空間」の分析である。

83年といえば、私が高校を卒業した年である。

それから19年して、この本はご自身が監修して日本語に

翻訳、出版された。これまでたくさんの日本文化論が

ファッションとして過ぎ去ったが、この本は、これから

いよいよ重要性を増すことになるだろう。

この本への関心や、エピソードについてはこれから

いろいろ書くのだろうけれど、まずは、「まえがき」の謝辞の中に

「故前田愛」(「幕末維新期の文学」の著者)の名を、発見。

そう、つながっている。

- 牛乳、若鶏もも肉1枚、せんべい(亀田 磯小巻)、納豆×3、卵10個、人参小5本、ブロッコリー、たまねぎ、じゃが芋(よしや/神楽坂)1,754円

- 生ビール×2、日本酒熱燗3合、料理6品程度(おでん盛り合わせ、絶品「いくら丼」を含む)(ちょうちん/神楽坂)(コードネーム「おでんや」折半)3,000円

- 合計:4,754円

ついにダウン。のどが痛い。今日は、休息日と決める。

インフルエンザのワクチンを注射しているのだけど、効き目無しか?

それとも、リバウンド?

どうやら妻も調子が悪いらしい。夕方連絡があり、

外で食事をしようということになる。中華がいい、と。

神楽坂で中華というのは、なかなかいい選択がなく、

唯一そのレベルを認めているのが、刀削麺荘

(とうしょうめんしょう)。よって二人の間で「中華」

というのは、ここになる。ほかに「そばや」「おでんや」

というコードネームがある。

ただ、タイミング悪く7時のピークにあたり、入れず、

近くに、グルメの知り合いから聞いた「餃子の店」が

あるはず、とトライした。

餃子がなくなると8時半には店を閉めてしまうのだとか。

悪くない。売りの特別な餃子ではなかったが、皮がなかなか

ふっくらしていて美味、チャーハンも炒め物も、水準以上。

ラーメン専門店なんてのがない昔は、こういういい仕事をする

商店街の中の中華料理屋というのがあったなと、しみじみ

と思う。

疲れを癒すために、温泉でも行くかと、まあ急に思いついて

いくつか電話しても、ドタキャンもなく予約は果たせず。

- 生ビール×2、ショウコウ酒2合(お燗)、餃子、がつ炒め、やさいのうま煮、レバーのから揚げ、かにチャーハン(餃子の店 おけい/飯田橋 富士見)(昔の商店街にあった中華料理屋の風情。いいな。)2,000円

- 「関東周辺温泉宿ベストガイド1000軒2003年版」(文教堂/飯田橋 富士見)(11月11日銀行の跡にOPEN。文教堂恐るべし。)1,260円

- 合計:3,260円

9時に麹町で、F社の月一回の定例取締役会。

一度家に戻ることにして、天気もいいので

市ヶ谷まで歩くと、駅前の文教堂で、小川後楽氏の

NHKテキストのみ3冊ある。他店ではなかったものだ。

多分これは他のテキストと違って、

開講後も売れているのだろう。

文教堂POSシステムは、恐るべし。

自宅で資料作成。

15時に新宿御苑の事務所で、FP事務所社長のIさん

とミーティング。パンフの原稿チェックから、中期計画、

長期的な事業ビジョンまで。

19時にブックカフェへ。20時になってようやく関西のF社の

書籍担当責任者のM氏、続けてN社のT氏が到着。出版流通業界では

実力のあるお二人には主宰側。若手出版人の集いということで

すでに5回くらいは定例になっているもの。

とりまとめ役S社のOさん、M社のA編集部のOくん、

S社のM編集部のOさんが来てくれる。

K社の若者向け雑誌Hの2号目に付いての議論がうけた。

早い時間から飲んでいて、少々疲れ気味。家の近くの

コンビニで、ラーメン購入。あまりいいパターンではない。

妻も映画の完成披露試写会とかで、帰宅は0時過ぎ。

- 「茶の文化史」NHK人間講座テキスト(文教堂市ヶ谷店)(文教堂恐るべし)588円

- 生ビール、料理7,8種、スイーツ盛り合わせ(AZブックカフェ/麹町)4,000円

- 日清カップラーメン「山頭火らーめん」(セブンイレブン/筑土八幡町)260円

- 「茶の文化史〜喫茶趣味の流れ」(思文閣古書部/京都)(ネット「日本の古本屋」利用。ここは振込みを確認してから発送という仕組み。)1,951円

- 合計:6,799円

さらに忙しくなる。

メールでのやり取り、携帯電話への連絡。

仕事がコマ切れになる。

表参道で、Kさんから預かった本日締め切りの

書類を立川のS生命の支社に持ち込む。

表参道では時間調整で、昨日ビルオーナーから聞いた

花屋に寄り、安さにびっくり。クリスマス演出のことを

考え、立川では800坪のワンフロア型書店の

「オリオン書房」ノルテ店で、郷土史のコーナーを

チェック。

その後、

同じく立川にあるN生命のSさんとグランデュオで

打ち合わせ。せっかく立川にきているのだからと

近くのクライアントの会社社長に電話をするが

外出中。新宿経由、大江戸線で牛込神楽坂へ。

ルート中に、無印良品で、適当なマフラー1200円

をみつけ、めったに並んでない「久三郎」1080円

も購入。

調子ついてしまったのか、夜はネット古書店で、

酒井直樹著の「過去の声」を購入。もう一冊の回答

待ちは、小川後楽著の「茶の文化史;喫茶趣味の流れ」

いやはや。

- 振り込み手数料(郵便局/新小川町)(「江戸文学掌記」の入金)70円

- 切手代(郵便局/新小川町)(書類送付)90円

- クリーニング代(イチカワランドリー牛込店/新小川町)(ワイシャツばかり)2,677円

- 牛丼並盛、けんちん汁(吉野家/飯田橋駅前店)(昼時に入るとよくない、案の定、けんちん汁を忘れかけられた。)400円

- コーヒー、アイスコーヒー(青山ダイヤモンドホール レガル/表参道)(書類受け取り)1,155円

- マフラー、靴下2足(無印良品/新宿駅南口構内)(特快がくるまでに)1,890円

- アイスコーヒー(フラッグスカフェ/立川グランデュオ)(先方の経費で)0円

- イオカード(JR立川駅)1,000円

- アサヒ黒生350ml、キリンラガースペシャルライト350ml、久三郎(焼酎)750ml、納豆、ちりめんじゃこ(キムラヤ/神楽坂)(「久三郎」は「IICHICO」の会社の本格焼酎。旨い。)1,941円

- 古書「過去の声」酒井直樹著(みちくさ書店/国立)(ネット「日本の古本屋」利用。この本は未だでたばかりである。6800円が4400円になっており、買い。もう一点の回答がくるのは翌日。)5,070円

- 合計:14,293円

どんどん忙しくなる。

八王子のM病院で打ち合わせ。ついでに長い間ほったらかしの

両足首の湿疹を診てもらう。インフルエンザの予防ワクチンも

する。この病院で診察をしてもらったのは初めてだ。

従業員向けFPセミナーと個別相談制度の具体的な段取りを決める。

11月後半からは毎週1,2回は八王子に来ることになるだろう。

手帳を購入。バインダー型やら名刺サイズまでこれまで

いろいろと試してみて、スーツの裏ポケットに入る、

週間見開きの、土日のスケジュールも同じ分量が書けるものに

落ち着いている。こだわり無し。

ブックカフェでは、ご近所のビジネススクール「グロービス」

の受講生向けに、テキストの常備販売を開始することになった。

仕入れた商品が届く。逆に「ノルドズッド」の絵本を入れ替える

ためにパッキング。

更新の契約書を不動産屋さんが持ってくる。Mカルチャースクール

と組む、イベント(ヴェトナム料理、薬膳)のリーフレットの

内容のチェック。

自宅に戻って、電話でFP相談1件。

移動の電車の中で「江戸文学掌記」石川淳著を開く。

冒頭の文章が、「遊民」。「文の毒」にかんする見事な文

である。文人かあ。あれ、ゆうみん?ユーミン?

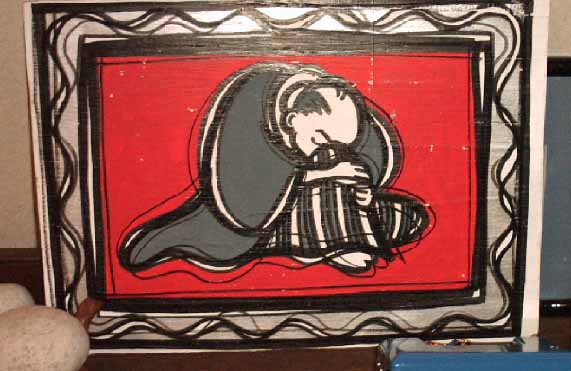

写真は文人、大田南畝。

NY在住のI画伯による絵である。

- 電話料金、Bフレッツ接続料(KDDI)(口座振替(折半))4,861円

- 山菜そば(新和そば/京王新宿駅)(特急に乗るのに10分余裕があり駆け込む。ひとりづつ、「わかめサービスですけどお付けしますか?」と聞いている。印象に残る。)300円

- 診察料(皮膚科)(M病院/八王子)750円

- 調剤薬/軟膏2種、飲み薬1種(H薬局/八王子)840円

- 紙ファイル2部、2003年手帳(萬力屋/麹町)(なんと新宿通りの山王書房が部分改装して「オフィスデポ」との複合店になってオープン。老舗の文房具屋の対抗策で5%割引。)963円

- 生ビール(エビス)(AZブックカフェ/麹町)(近くのビルオーナーと千代田区の「ポイ捨て条例」の話しをしながら。)575円

- 食材/サラダ菜、ピーマン、ししゃも、牛乳、生揚げ、冷凍枝豆(肉のハナマサ/麹町)947円

- 合計:9,236円

先日と同じ、Y会計事務所に行く。

N生命のSさんと、事務所のHさんとミーティング。

さらに別件のミーティング。

締め切りのある案件が複数進行するようになった。

いったん自宅に戻って、こなさなければならない。

夜は遅くなるので、お米を買う必要もあり、中央線を

中野で乗り換え、東西線で、神楽坂に。

夜は、オーストラリアにスポーツ科学を学びに

留学しているKさんを囲んで、ブックカフェで懇親会。

メンバーは、某ネット書店の元コラム執筆者仲間である。

(現在は残念ながら終了してしまったが、私的メーリングリスト

と同窓会?が存在する。)

Kさんは、実はオーストラリアでコラムを書いていたので

一時帰国した今回がお初である。

多彩な顔ぶれ。出版社のYさん、酒造会社のTさん、放送局のWさん

カフェ経営のIさん、そして妻である。

ワインを飲みすぎた。

- 郵便切手(郵便局/新宿新小川町)(書類送付)90円

- イオカード(JR中野駅)(清算チャージ)1,000円

- 野菜つくねバーガーセット、オニオンポテト、クラムチャウダー(モスバーガー/中野南口店)(遅い昼ご飯、武蔵小金井で打ち合わせが終わり空腹に耐えられず、途中下車)619円

- 納豆、ベーコン、もずく、玄米、せんべい(よしや/神楽坂店)(しかし地味なものばかり食べているな。)2,417円

- 生ビール、ワイン、料理8,9品(AZブックカフェ/麹町)(最初に来たTさんとふたりでワインをたくさん飲んだ。他の方々は割り勘負けになったかも。ごめんなさい。)5,000円

- 合計:9,126円

静かな休日。

スポーツクラブに行く。

先日パーソナルトレーナーに教えてもらった

筋力トレーニングをやってみる。

背筋、腹筋をバランスよく。

さらにプール。この施設の一番よいところは、

ビルの階上にある陽光の入るプール。

周囲のビルがきれいに見えて、

都心のホテルのような気持ちになれる。

頭の中も空っぽに出来る。

夕食は、残った食材でキャベツとアンチョビのパスタ

ポテト、豆、アスパラのサラダを作って

妻がミラノで買ってきたキャンティーワインをあける。

- 缶ビール「キリン一番絞り」500ml(自動販売機/飯田橋)(運動した後は飲みたくなる。)300円

- 合計:300円

妻が一日早く無事帰国。

誕生日祝いに何か買おうと、丸の内、銀座界隈を目指す。

丸ビルは、まだごった返している。これじゃ渋谷と変わらないじゃないか。

仲通りを有楽町方面に。

風が強いので、どこか百貨店に入ろうと対策を練り、

阪急から、西武に抜けた。もともと時計を買おうといっていたのだけど

「ビビアン・タム」の前を通ると、なかなかいいジャケットがある。

レザージャケットも欲しがっていた、妻は方針を転換。

デザインも確かに、エスニック系とストリートぽさが交錯した、

いい感じである。

早めの夕食をとろうと、阿佐ヶ谷から銀座に移ってきた某焼き鳥店に

いくと、予約で一杯だという。「ベットラ」じゃないんだから、

焼き鳥屋が予約で入れないなんて、と憤慨。結局、和食の隠れた名店

お気に入りの神楽坂「もん」へ。リーズナブルで旨い。

そしていつものパターンで、「ストーン・ペーブメント」へ。

さくっと2杯ずつ。マスターのNさんと四方山話をしながら飲む

お酒は、くつろぎを与えてくれる。

お気に入りの店になるには、ひと、つまり接客の比重が

高いのである。

- カプチーノ×2、シナモンドーナツ×1(プロント/有楽町)(丸の内界隈の「カフェ」は、どこも観光客で一杯!)580円

- ジャケット・ビビアンタム(西武百貨店/有楽町)(妻への誕生日祝い。接客上手の販売員に、この他フリース・Tシャツ・スカートなども見事にやられた!)33,600円

- 夕食/生ビール×2・燗酒2合×2・酒の肴 5、6品(もん/神楽坂)(7000円程度、妻の負担。)0円

- 野菜など/アスパラ、キャベツ、リンゴ、柿、牛乳、卵(丸喜屋フーズ/神楽坂)(神楽坂は意外に食品の物価が安いのだが、ここは特に安い。)1,065円

- スコッチ×2、アイリッシュ、バーボン(ストーン・ペーブメント/神楽坂)(行きつけのバー。カウンター7席のみ。早い時間なので入れた。)5,980円

- 合計:41,225円

うまくいかない一日だった。

非常勤役員をやっているC社の、臨時取締役会に出席しようと

同社がコーディネーターを務めている三鷹の「産業プラザ」に

行こうとした。

時間が余裕があるので、文庫化された村上春樹のアイルランド

ウィスキー紀行の本を買い、近くのフレッシュネスバーガーで

読んでいた。携帯で電話をすると、多摩センターの本社でやる

とのこと!今回スケジュール変更が続いて、勘違いをしていた

ようだ。

多摩センターへは、立川経由モノレール利用よりも吉祥寺乗り

換え、京王線の利用のほうが、安くて早いだろうと判断して移動。

1時間遅れの臨時取締役会も、熱が入って気づくと予定を30分

オーバー。役員の一人のIさんに高幡不動までクルマに乗せて

もらい、そこから京王八王子にむかった。

次の打ち合わせは、M病院。アンケートに基づいて、FP相談制度の

実施概要を、来週火曜日までにまとめることになった。

食事をしましょうと、病院のある旧市街から、放射道路を駅に

向かい、ふと路地を曲がると、なかなか古いしっとりした

飲み屋のエリアがある。このあたりは、吉祥寺の東急裏みたいに

発展するのではないかと、M常務と意見を交わす。

入った店は「群龍楼」、八王子にもたくさんある

「際コーポレーション」の店のなかでは抜群の味、雰囲気である。

際コーポレーションの出生は、福生。八王子に近い

感じがあるだろうと思う。

帰りの電車で、家を出るときになにげなくポケットに入れた

石川淳の「森鴎外」(岩波文庫)を読む。そして驚く。

なんと名文なのだろう。

実は、10年前ほどに同著者の「文学大概」(中公文庫)に、

のめりこんだことがあったのを思い出す。家に帰って

引っ張り出して、再読。切れ味のいい名文章。

ネット古書「日本の古本屋」でしらべる。

え、「露伴随筆集(全5巻)」を編集しているのか!!

12000円、一瞬、酔いに任せて買ってしまおうかと

心が騒ぐが、落ち着かせる。

10分の1の値段の「江戸文学掌記」にする。

あれ、「緑茶の事典」と同じ福岡の古書店の出品だ。

- 「もし僕らの言葉がウィスキーであったなら」村上春樹著;新潮文庫(三鷹書房/三鷹)(「海辺のカフカ」は未だ買っていない)500円

- カフェ・ラテ(フレッシュネス・バーガー/三鷹南口店)(時間つぶしにと入ったが、実は違った。)241円

- イオカード(JR三鷹駅)(チャージ)1,000円

- 歯垢の除去(半蔵門歯科/半蔵門)(月一回診てもらう)770円

- パスネット(京王井の頭線/吉祥寺駅)(多摩センターには、吉祥寺・明大前経由で)3,000円

- タクシー(八王子市内)(予定時間にすっかり遅れたので利用)660円

- 夕食(中華料理)(群龍楼)(ミーティングのあと、3人で夕食、「紅虎餃子房」で有名な「際コーポレーション」の店。なかなか美味しい。)4,935円

- 古書1冊「江戸文学掌記」石川淳(書肆幻邑堂/福岡)(ネット「日本の古本屋」利用(送料込み))1,540円

- 合計:12,646円

大久保通り沿いの区の出張所に、印鑑証明をとりに行く。

あとで、不動産屋さんに、店舗の契約更新を持っていくときに

あわせて必要なので。

ここまでくると市ヶ谷のほうが近いので、牛込中央通りに入って

いくことに。

そういえば、この通り沿いにイタリアレストランが出来たはず?

この通りは、「カルミネ」などが並ぶグルメ通りとして知られる

のだが、そこに「ラストリカート」という店が出来ると、

行きつけのバーで聞いていたのだ。

みつけた。しかし11月9日からである。ちょっと覗くと、

そのバーの常連で、この店のオーナーシェフが働いていた店の

元フロアマネージャーのTさんが様子を見にきていた。

彼も今は、新宿のホテルのイタリアレストランで働く。

ランチは結局ブックカフェで。早くも届いた「緑茶の事典」を

読みながら。

午後は、小金井のY会計事務所で、P生命とSリースの担当をつれて

スタッフ向けの、保険の活用に関するセミナー。

会計事務所の顧客向けの冊子の執筆の依頼を受ける。

これは法人向けのFPの仕事である。

(11月1日に長期投資ファンドの引き落としがあったので

追加、医者の不養生ではないが、現在のところ老後の年金補完の

資産形成には、これしかしていない。)

- 印鑑証明(新宿区箪笥町特別出張所)(契約更新に必要)300円

- 手数料(千代田一番町郵便局)(古書「緑茶の事典」が届いたので、郵便振替で支払う)70円

- イオカード(JR四ッ谷駅)(チャージ)1,000円

- スペシャルランチ(チキンカツのチリソース添え)(AZブックカフェ/麹町)(他が売り切れていたのだが、鶏肉続きになった。)800円

- アサヒ「黒生」350ml、白鷹「燗晴」750ml(キムラヤ/神楽坂)(熱燗が欲しくなった)1,132円

- 食材いろいろ;デミグラスソース缶、ホワイトソース缶、サラダビーンズ缶、梅干、北海道十勝バター、食卓レモン、にんにく、せんべい(キムラヤ/神楽坂)(渋いものばかり買ってるな)1,854円

- 合計:5,156円

11月下旬の冷え込みとか。コート無しではつらかった。

今日は、「特異日」(と自分で名づけているような日)だった。

偶然人とであったり、居合わせたり、電話がかかったり、

大忙しである。

長年、FP相談者のHさんと、赤坂で待ち合わせる。

これまでとのサービスの仕組みの変更を話し、了解を得る。

現在のFPテーマについて話を聞き、相談する。

(今後もこういうケースがあるのだけれども、FPの各段階で

相談、分析、提案、実行の別はあるが、プライバシーの

問題があるので全て「相談」と称する。)

次の打ち合わせまでに時間があるので、近くの「日枝神社」

に行く。赤坂山王とも呼ばれているが、家康が江戸幕府を

作るときに、守り神として日吉大社(正確には川越)から

勧請したものである。

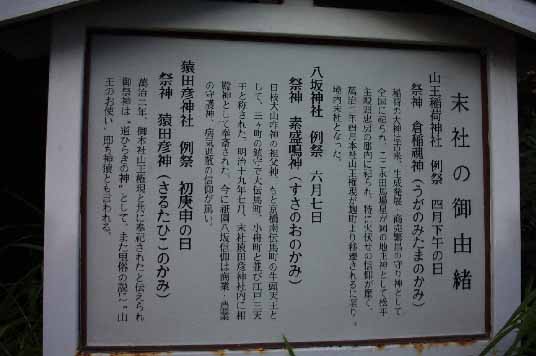

末社に八坂神社を発見。これは帰化人の神であるから興味を

もって関係をみると、商売の神様として、江戸時代の町の

ひとつが守り神として勧請したらしい。むしろ、この土地は

お稲荷さんがあったところで、家康が最初に日枝神社を

つくったのは、半蔵門のすぐ近く、現在の国立劇場の場所

(麹町隼町)だという。

もともと太陽が昇るのを見える高台にあるはずなのだが、

この場所は西側の溜池の上の小さな丘に過ぎない。

さらにそこまで歩いてみる。東京の中でも一番、起伏が多い

ところ。国会議事堂、国会図書館、そして国立劇場。

たしかに皇居(江戸城)のほう東側にも眺望が開け、

甲州街道の付け根、半蔵門の目と鼻の先だ。

江戸城の守り神のあるべき場所である。

ブックカフェまでさらに歩いて5分。

打ち合わせは2件。クラゲ?フォトグラファーのS嬢

とは、作品をフォトブックなどで常設しつつ、ポスト

カードを販売する件。

絵本出版のN社のT氏とは、現在の常設販売コーナーの

今後の展開について話す。T氏は出版社の若手編集者の

交流会を主宰しており、そのことについてもいくつか

意見交換。

家に戻ってからも、電話でFPの相談が2件。

さすがに目が回った。お茶でも飲もう。

TVをつけるとNHKで「茶の文化史」えっ。

講師の小川後楽氏は、お茶の世界で、私が最も

注目している人物。煎茶道小川流の家元で

なおかつ京都造形芸術大学で教えている。

専攻は日本近世思想史。

映像で見てみると和服ではあるが、

フランス文学の教授みたいである。

- ブレンドコーヒー(カフェドクリエ/赤坂山王店)(相談者に出してもらう)0円

- レッドジンジャー(AZブックカフェ/麹町)(寒い中を歩き回ったあとで暖まった。)420円

- 白グラスワイン(AZブックカフェ/麹町)(N社のT氏と、打ち合わせのあと、歓談。いろいろと新しいアイディアがでる。)525円

- 夕食など;鶏手羽先、サニーレタス、牛乳、納豆(肉のハナマサ/麹町店)(納豆は毎朝たべる)873円

- 合計:1,818円

ブックカフェには1時半に入ったのだが、この時間でも

かなり一杯で、唯一あいていたカウンター席に座る。

久しぶりに食べたカレーである。これはオープン以来

マイナーチェンジしながらの定番だ。

ビルオーナーが、物置を設置してくれた。それを確認して

近くの不動産屋さんに向かう。オープンから二年、いよいよ

更新の手続きなのだ。

夜は、自宅の近所のスポーツクラブへ。

この夏に、肩が痛くて整形外科に行ったのだが、加齢のため

の頚骨の変形による、神経の圧迫だという。首を引っ張る

整形外科の治療(リハビリ)や、整体、はり治療まで試したが

結論は、姿勢をよくすること、適度な筋力をつけることが

必要ということで、スポーツクラブのパーソナルトレーナーに

いろいろと教わって、プログラムを組んでいる。

これまで、ストレッチや正しい姿勢のとり方、歩き方などを

習い、この日は、私の場合の、筋力トレーニングマシーンの

使い方の指導を受ける。

費用はかかるのだが、自分のための健康指導なので、

とても役に立つ。実はファイナンシャルプランナーも

同じなのだとつくづく思う。

- 古書1冊「緑茶の事典(新訂)」(書肆幻邑堂/福岡)(ネット「日本の古本屋」利用、在庫ありということで発注、送料込み)2,140円

- インターネット接続料メールアドレス(DION)(KDDI)(クレジット引き落とし)1,764円

- ガス料金(東京ガス)(口座引き落とし(折半))2,899円

- パスネット(営団地下鉄飯田橋駅)1,000円

- ランチ(豚肉と野菜のタイカレー、コーヒー)(AZブックカフェ/麹町)1,000円

- パーソナルトレーニング(スポーツクラブヘルシア/江戸川橋)(会費とは別料金)5,250円

- 缶ビール(サッポロ黒ラベル300ml)(自動販売機/飯田橋)(今日は飲まないつもりだったのだけど)300円

- 合計:14,353円

今日も天気が一段と寒いようである。

「散歩」の翌日は、「読書」だ。

「読書」といっても私の場合、関心にあわせて、本を引っ張り出して

拾い読みをし、何か気づくと、また本を替え読みふけるという

具合で、これまた「酔狂」と言われる。

明治時代、自由民権運動の頃に活躍した

北村透谷が「三日幻境」という「文章」の中で訪問したことを記しているのが、八王子川口村である。

昨日「散歩」をした北浅川のまた一本北側の

川口川の上流で、「地図」を見入っているうちに、これまた

山の端に古寺社が多いことに気が付く。

そして、川口村からもう少し八王子市街に近いのが

楢原村で、ここも気になる人物が生まれた土地である。大正期に

八王子に揺籃社という本屋を作った、橋本義夫だ。

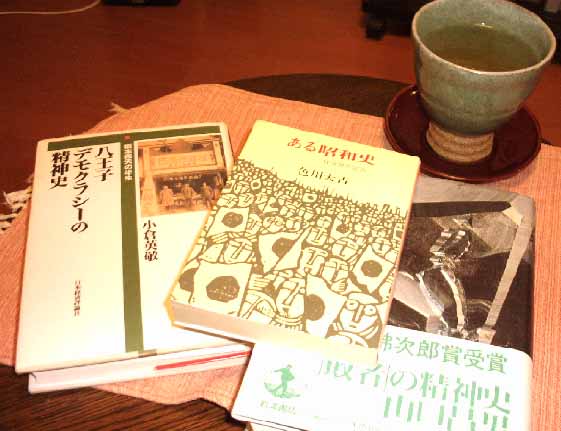

色川大吉の「ある昭和史」をはじめ、山口昌男の「敗者の精神史」

最近では、小倉英敬「八王子デモクラシーの精神史 橋本義夫の半生」

で知られる。

小倉氏はペルー大使館のあの事件のときに捕虜になった経験を持つ方で

「グローバリズム」の進展と地域文化のぶつかり合いのダイナミズムの中で

この人物を取り上げている。非常に面白い。

ということで、川口川の流域を歩いてみたいというのが結論だが、

こうして関連書籍や地図を読んでいるうちに、夜になる。

夕食の材料を買いに出て、野菜の煮物を作る。

- 味噌、人参、鶏もも肉、椎茸、お茶、卵など(キムラヤ/神楽坂)(深夜12時半までやっている高級食品ミニスーパー)2,432円

- 合計:2,432円

天気がいいので散歩に出ようと思う。

以前から、八王子の名前の由来に関心を持っていて、

その手がかりになるであろう、北浅川のほとり、

弐分方町にある、古代の「牧(まき)」の守護社といわれる

日枝神社が今日の目的地。

いつものとおり京王線ででて、下車駅は高尾。

林業試験場と武蔵稜墓地の間を元八王子へ抜け、

さらに山の端を北上して、古寺社をみながら3時間ほど歩く。

適度に涼しいので歩くのにはちょうどよいが、

人はこれを「酔狂」と呼ぶ。

八王子の名前の由来には、元八王子社の「牛頭権現」説と、

日吉八王子神社の「日吉大社」説の二つがあるのだが、

私の思っているのは、古代の帰化人の信仰である。

京都の八坂(牛頭天王をまつる)神社は、もともとは帰化人の

神様だったといわれ、比叡山を興すにあたって、滋賀坂本の

日吉大社の元の守護神(八王子山にある)をもってきたのは

帰化人の子孫、最澄である。

まあ、それがどうしたといわれても仕方ないが、歩きつかれて

入った店で飲んだ生ビールは美味しかったし、北浅川の川べりは

すがすがしかった。

古本屋では、1984年ころの、最初の焼酎ブームのときに、

黒麹からつくった「泡盛」を賞賛した本をみつけた。

今は絶版の岩波新書である。

自宅の近くの本屋では、ネット古書店で見て迷っていた

「緑茶の辞典」を発見。また今年の「緑茶ブーム」にあわせて

コンパクトに中国茶と日本茶の現在をまとめてある本を

見つけたので購入。

自宅に帰ってから、泡盛のお湯割を飲みながら、

アンケートの集計。夜半の仕事である。

- 不足分清算(京王線/高尾駅)30円

- 生茶(キリン・PETボトル)(自動販売機/八王子弐分方町柳橋付近)(ひとやすみ)150円

- 昼食?(生ビール・冷奴・おひたし(食事処「あき」/八王子市弐分方町)1,050円

- 古書2冊(さわやか記念文庫/八王子市横川町三村橋付近)(「現代焼酎考」「多摩 幻の鉄道 廃線跡を行く」)500円

- バス移動(日吉町から京王八王子まで)(多摩バス/八王子)220円

- しじみ・納豆・生揚げ・ベビーサラダ(京王八王子SCせいせん市場/八王子)(夕食用など)448円

- 書籍1冊(文鳥堂書店/飯田橋)(「緑茶の世界 日本茶と中国茶」)2,100円

- 取り替えモップ(ダスキン/訪問)(月一回交換、不意に昼前にやってくる)787円

- 合計:5,285円

妻が出張のため朝早く出る。10日が帰国予定。

今回はミラノのマーケットである。

昼過ぎに、所属しているFP事務所S社に、ミーティングのため

でかける。事務所は、八王子市の南の外れ、多摩センターから

モノレールにのって、大塚・帝京大学で降りる。

野猿街道沿いにある。

この日は、駅につくころ小雨が降り出して来て、S社の代表の

Iさんがクルマで迎えにきてくれる。

整備しつつある、専門家をネットワークしたFP相談制度の

細部について話し合い、作成するパンフについて意見交換。

文面のいくつかの項目について、宿題として持ち帰る。

ミーティングの延長を、簡単な夕食を取りながら

近くの、ロードサイド型の「うなぎ・寿司店」で続ける。

Iさんは、FPであると同時に中古ゴルフショップの経営者

でもある。物販と飲食の違いについて話が盛り上がる。

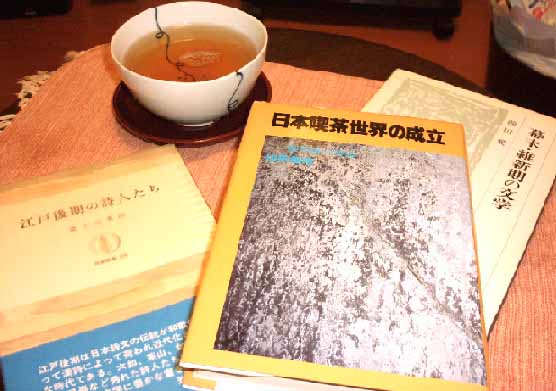

昨日から気になっているのが、日本茶の歴史である。

「茶の湯」「煎茶道」などのエポックがどういう文化的位置付け

になるのか、2年前に買ってあった「日本喫茶世界の成立」

なる本を引っ張り出して読み始める。

天台宗の僧「円仁」が川越の無量寿寺を開いたときに、

狭山茶の元が出来たのではないかという記述に出会う。

この本の、参考文献をネット「日本の古本屋」で調べる、

いくつか興味深いものがあるが、少々高いので要検討。

その後、「Google」で「円仁」の記述を探る。禅宗の

歴史につながる。円仁の師事した最澄は、一般に天台宗の

開祖と知られるが、当時中国で最新の密教のほか、流行し始めていた

禅宗を「茶」とともに輸入したのである。

その禅は、「牛頭禅」といわれる。えっ。

思い当たることがいろいろあって、その後「Google」と

「日本の古本屋」にハマり、夜がふける。

- 新宿・多摩センター不足分(京王線/多摩センター駅)(清算機利用)180円

- パスネット(京王線/多摩センター)1,000円

- 夕食/うなぎ・さしみ定食(だるま家/柚木(野猿街道))(ご馳走になる)0円

- 合計:1,180円

午前中はEメールのやり取りや、

「お店」の銀行口座の残高をチェックして終わる。

飯田橋からJR総武線で、新宿へ。

新宿から京王線で、京王八王子へ。

JRは、IOカードで、地下鉄・私鉄はたいていパスネットである。

いろいろなところに行くので定期券はなく

プリペードカードの利用が多い。

飯田橋から新宿まで150円、新宿から京王八王子まで

350円である。全部JRにすると交通費は片道700円近く

にもなる! 京王線は安いし早い。

14時 N生命Sさんと、八王子そごう9階の「マザー・リーフ」

で打ち合わせ。このお店は、モスバーガーが、やっているのだ。

Sさんは、保険会社の人だが、私と同じくサブカルチャー世代で

元YMOの細野、高橋両氏の新ユニット「スケッチ・ショー」がいいですね

などという話しもする。先方の経費でコーヒー。

15時 旧市街にあるM病院で、M常務理事とI社会保険労務士と

打ち合わせ。100名以上のスタッフのいる歴史の古い民間病院。

ここで「スタッフ向けFP相談制度」を導入しようとして、夏頃から

進めている。今日の話は、回収したアンケートの集計方法について。

17時 すっかり冷え込む。半端ではない。病院を出て甲州街道を

歩き始めると、夜店が出ている。「一の酉」だそうだ。それにあわせた

のだろうか、街道沿いの古くて大きな「陶器店」が「3割引」の

安売りをしている。

近頃、ハーブティーから、中国茶へとブームが移ってきており、いずれ

日本茶がブレイクするという予感があって、新しい日本茶を飲むスタイル

について考えをめぐらせている。「茶碗」はどうだろう。しかも磁器。

ぬるめの熱燗、焼酎の「くろじょか」にもいいかも。よさそうと思った、

リーズナブルな2種類の「茶碗」を購入。

さらに街道沿いの、ワイン、オリーブオイルなどの量り売りの専門店

「フォム・ファス」に入る。八王子にくるたびに空瓶を持って

ワインを買っているのだが、今日は泡盛三年もの。オリーブオイル

も購入。

帰りの京王線車中。

「幕末・維新期の文学」から、雲如山人、吉田松陰、成島柳北の

部分を読む。

- パスネット(京王新宿駅)1,000円

- コーヒー(マザーリーフ/八王子そごう)0円

- 茶碗2個(菊屋商店/八王子)1,087円

- 泡盛(3年)500ml、EXバージンオイル250ml、瓶、キャップ(フォムファス/八王子)2,457円

- 長期投資ファンド(さわかみ投信)(口座引き落とし)10,000円

- 合計:14,544円

37歳 男性/ブックカフェ経営&ファイナンシャルプランナー

1965年3月11日

血液型 :O

身長 :170cm 体重:56kg

居住地 :東京都新宿区 妻(映画配給会社勤務)と2人暮らし

給与収入:月約50万円

アルバイト収入:

仕送り:

親からの小遣い:

家賃:9万円(持ち家:住宅ローンを妻と折半)

自由になる金額:約25万円

ファッション代:0〜1万円

住居費

住居費

ご存知であろうか?

狂歌、漢詩、戯作、紀行文や日記など

江戸の文芸において縦横無尽の活躍をした

スーパースターである。

もちろん専業の作家としで食っていたのではなく

幕府の官吏として生活費を得ていた。

これは、神田上水建設に携わった松尾芭蕉も

同じ。

壮年期の大田南畝は、仕事で多摩川べりの水利

の調査を命じられ「玉川巡視」に赴く。

その仕事の傍ら、「調布日記」という名で、

各地で見聞きしたことなどを記すのであるが、

これがすこぶる面白い。

Webアクロスの「消費生活」では、

このひそみに倣い、なぜか「甲州街道」ぞいの

そこかしこで活動する、私の身辺雑記を日記

としてつけていく。

名づけて、「八王子日記」。

筑土散人